La avifauna mítica en las representaciones rupestres venezolanas: el caso de las rapaces nocturnas de la región nor-central

Ponencia presentada en la IX Conferencia Internacional de Antropología, Simposium Internacional de Arte Rupestre. Instituto Cubano de Antropología, La Habana, Cuba. Año 2008.

publicada en Revista Bacoa: http://bacoa.unefm.edu.ve/archivospdf/ARTICULO%200107.pdf

Resumen

La labor de relacionar estas grafías a objeto de dar pasos en su

significancia con la tradición mítica de los pueblos primigenios, da por

sentado la irrupción en supuestos que para nada podemos catalogar de absolutos.

Para los estudiosos del tema rupestrológico esta materia es un camino escabroso

en el cual debemos andar con sumo cuidado. En el actual momento coyuntural que

atraviesa el tema rupestre venezolano, es necesario en principio adelantar la

sistematización de la documentación y registro, para luego comenzar con más

fundamentos a hilvanar posibles soluciones en la comprensión de esta vasta

simbología.

Por ejemplo, dentro de la tradición mítica de los autodenominados so’to (makiritares) de la región amazónica venezolana, la lechuza es un “pájaro mítico nocturno de grandes poderes y sabiduría; reside junto con Mudo y Höhottu en Matawahuña, la casa celestial de los pájaros. Amigo de Wanadi y poderoso auxiliar de los huhai” (Civrieux, Op. Cit.: 263). En otro pasaje del libro “Watunna…” (Op. Cit.: 222) se relata cómo la lechuza (Tawadi) junto con Mudo y Hohottu ayudan a Medatia (el primer huhai humano después de Wanadi) a curarse:

En una zona aledaña a la Colonia Tovar (Szabadics, Op. Cit.: 179) y en otra de la Cuenca del río Cepe, ambas en la vertiente norte de la Cordillera de la Costa del estado Aragua, área por lo demás de gran concentración de yacimientos rupestres como hemos podido constatar en varias incursiones de campo (algunas acompañadas con el investigador arqueológico Gustavo Pérez), se encuentran unas rocas grabadas con grandes semejanzas entre sí. Ambas reproducen figuras que en un análisis clasificatorio preliminar podrían traducirse como rostros solares, es decir, astero-antropomorfas. Sin embargo, realizando comparaciones con la forma del rostro de las rapaces nocturnas, bien podríamos especular en cuanto a su parecido con estas aves. En ese sentido, y tomando como referencia la mitología makiritare (Civrieux, Op. Cit.: 81), cabría preguntarse: ¿serán estos grabados representaciones de Mudo, el hermano de Wanadi, y su amigo Höhottu, la pavita, cambiados los dos en aves nocturnas, o de Tawadi, la lechuza, habitantes de Matawahuña, la casa celeste de los pájaros?. La respuesta absoluta o definitiva a esta interrogante es todo un desafío para futuras investigaciones.

En el sector de la Hacienda El Limón, ubicada en la Cuenca hidrográfica del río homónimo, en la parroquia Carayaca del estado vargas (Rojas y Thanyi, Op. Cit), se encuentra un importante conjunto de petroglifos que convierte a este hermoso paraje de la vertiente norte de la Cordillera de la Costa en uno de los sitios importantes del país en cuanto a cantidad, variedad y estética de las grafías se refiere. Al parecer las exploraciones de campo y el trabajo de rescate y difusión desarrollados en la zona por el investigador del tiempo prehispánico del Museo Marapa, Alexi Rojas, arrojan nuevos hallazgos que pronto tendremos a disposición a través de publicaciones científicas (Rojas, Verbi, 2005). En este sector, a trescientos metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) por la carretera hacia la ensenada de Puerto Cruz, se encuentra la aldea campesina de Cagüíta. Allí están reportadas tres rocas grabadas (Rojas y Thanyi, Op. Cit: 94-96), entre ellas una conocida por los lugareños como la “Piedra de los muñecos”, donde en posición vertical están dos figuras que evocan, a nuestro parecer, representaciones de las rapaces nocturnas. De forma “casual” observamos que al igual que en las representaciones de Cepe y Colonia Tovar interpretadas hipotéticamente según la mitología makiritare, encontramos nuevamente un par de estas representaciones.

En las afueras del poblado de La Victoria, en la vía hacia la Colonia Tovar, en el piedemonte de la vertiente sur de la Cordillera de la Costa y valle del río Aragua (Diessl y León, 1968: 255), se encuentra una roca grabada de casi seis metros de largo por dos y tantos de ancho, conocida como la “Piedra de Pinto”. Según el trabajo de Diessl y León (Op. Cit.: 255-259) en la cual dividieron la superficie grabada en cuatro campos, en el tercero de éstos y con el número veintiuno encontramos un diseño descrito de la siguiente manera:

publicada en Revista Bacoa: http://bacoa.unefm.edu.ve/archivospdf/ARTICULO%200107.pdf

Resumen

Dentro del mundo mágico-mítico aborigen encontramos ciertos elementos importantes relacionados con el búho y la lechuza, rapaces nocturnas del orden Estrigiformes, puestos en evidencia por algunos investigadores dentro de las manifestaciones rupestres de la región centro-norte venezolana.

Representan el inframundo nocturno por excelencia, atribuyéndoseles características asociadas a la muerte y al desastre, aunque también se las suponía dotadas de sabiduría, siendo utilizadas en la medicina popular y en la magia. Desde épocas prehispánicas eran consideradas por algunos pueblos indígenas como signo de la muerte y de los malos presagios, y por otros como el intermediario del inframundo, personificando la fertilidad. Usada por los chamanes en su contacto con el mundo inmaterial, ofrecían ayuda y protección en la oscuridad.

Uno de los primeros investigadores que relaciona al búho y la lechuza con las manifestaciones rupestres fue Luis Oramas, quien en 1939 hace referencia a unas grafías representativas de la “serpiente cascabel devorando una lechuza”, según él ave distintiva de las tinieblas. La figura de “los ojos de la noche” (la lechuza o búho) la encontramos, siguiendo las hipótesis de Oramas y continuadas por Hellmuth Straka (Straka, cit. Ydler, verbi, 2007) representada en múltiples diseños rupestres de la región centro-norte venezolana.

Por consiguiente, haremos un intento por abrir camino en la interpretación de las manifestaciones rupestres venezolanas, esperando ahondar más para la comprensión de este tema.

PALABRAS CLAVE: avifauna, simbología, rapaces nocturnas, mitología.

Introducción

La región montañosa de la Cordillera de la Costa, ubicada en la zona centro-norte de Venezuela, aloja un importante conjunto de yacimientos de petroglifos, abarcando los estados Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Vargas y el Distrito Capital. En ésta es común la observancia de figuras que evocan formas animales, personificadas en reptiles, moluscos, mamíferos, batracios, peces, aves, entre otras. Dentro de las representaciones de la avifauna, la personificación del búho o la lechuza, pájaros nocturnos conocidos en el ámbito del valle del río Vigirima como “Los Ojos de la Noche”, se encuentra extendida por todo este vasto territorio, particularidad que nos permite vincular la simbología rupestre con elementos cosmogónicos de nuestros pueblos ancestrales.

| |

|

Dejando asentado lo anterior, este trabajo se inscribe hipotéticamente dentro

de las posibles relaciones entre la simbología rupestre y el mundo

mágico-mítico aborigen, línea de investigación en la cual es imperioso la

discusión y el debate, desde diversos puntos de vista, para obtener

conclusiones aproximadas a una interpretación satisfactoria de la cosmovisión

prehispánica. Queda a su vez, intensificar la búsqueda de información en

fuentes de primera mano que den peso o validen las aseveraciones que en un

primer intento aquí se expresan.

Características de búhos y lechuzas.

Mitos y leyendas de las rapaces nocturnas

Características de búhos y lechuzas.

Las lechuzas y búhos, por lo general aves que el común de la gente confunde y relaciona, conforman el orden de las rapaces nocturnas. Se encuentran diseminadas por casi todo el planeta. Son grandes cazadores, de hábito nocturno y solitario. Se alimentan generalmente de pequeños mamíferos, insectos y otras aves, aunque algunas especies se especializan en la pesca. Sus ojos y oídos permiten diferenciarlos de las demás especies: los primeros son muy grandes y están orientados hacia adelante, como entre los mamíferos ocurre con los primates, rodeados por un gran disco de plumas, fijado su extensión por un aro de plumas pequeñas, duras y rizadas.

Aunque los búhos tienen visión binocular, es decir, al mirar intervienen simultáneamente los dos ojos, éstos están fijos en su lugar y tienen que girar toda su cabeza para ver hacia otra dirección, facilitado por un cuello relativamente largo y flexible, que les permite girar la cabeza hasta 270 grados. En cuanto a los oídos, son muy grandes y presentan en el exterior notables repliegues de piel, como si tendiesen a formar una oreja, con la particularidad de que ésta ofrece a cada lado, en la mayor parte de los casos, formas distintas. Su plumaje es muy espeso y blando, con una mezcla de diversos matices amarillos, rojizos, pardos y negros. Los huevos que ponen las hembras son casi esféricos, y absolutamente blancos. Sus nidos son elementales y pueden estar situados en árboles, cuevas, escondrijos e inclusive en caballerizas.

Mitos y leyendas de las rapaces nocturnas

Muchos son los mitos y leyendas a lo largo de la historia alrededor de las rapaces nocturnas, documentados en el folclore de los pueblos y que han llegado hasta la actualidad. Tanto el Búho como la Lechuza se han visto afectados por estas historias, que de acuerdo al área geográfica y la cultura han tenido diferentes interpretaciones. El temor a la muerte siempre ha sido el principal generador de mitos, y las lechuzas fueron las aves de la muerte en el antiguo Egipto, India, China, Japón y gran parte de América. Varias particularidades de la fisiología de estas aves han favorecido la indeseable reputación que sufren: sus hábitos crepusculares y nocturnos, sus cantos y reclamos misteriosos y la mirada fija, casi humana, de sus grandes ojos. Se le atribuyeron características asociadas a la muerte y al desastre, aunque también se las suponía dotadas de sabiduría y se utilizaban en la medicina popular y en la magia.

Mitos fuera de América

Fuera de las tierras americanas los relatos, mitos y leyendas sobre búhos y lechuzas son ricos y variados. En la Grecia clásica han sido asociadas con el conocimiento y la cultura, quizás debido a su penetrante mirada. En el mundo antiguo griego a la lechuza se le vinculaba con Tropos, siniestra deidad que partía el hilo del destino. Aparece en el escudo de Atenas y también en sus monedas. Los atenienses adoraron tanto a la lechuza, que no había templo, palacio, calle, plaza, ni esquina donde no existiese una efigie, retrato o pintura, inclusive en sus banderas. En la fábula de Esopo “La lechuza y los pájaros" es considerada como un ave inteligente y por ello estaba consagrada a Atenea (Charro Gorgojo, 1997).

En los jeroglíficos egipcios, la lechuza alude a la muerte, la noche, el frío y la pasividad. También se refiere al reino del sol muerto, es decir, del sol bajo el horizonte, cuando atraviesa el lago o el mar de las tinieblas (Op. Cit.).

El búho y la lechuza

tienen presencia en la Biblia, habitualmente en condiciones de ruina y

desolación. Así, en un fragmento del libro de Isaías, capítulo 34, versículos 11,

14 y 15 leemos:

"Se

adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán

en ella; y se extenderá sobre ella cordel de destrucción, y niveles de

asolamiento (…) las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la

cabra salvaje gritará a su compañero; la lechuza también tendrá allí morada, y

hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos, y sacará sus

pollos, y los juntará debajo de sus alas; también se juntarán allí buitres,

cada uno con su compañera”;

Y en los Salmos 102,

6 dice:

"Soy semejante al pelícano del desierto;

Soy como el búho de las soledades”.

Además están

incluidos como animales impuros según las prescripciones que dio Jehová a

Moisés, constituyendo desde antiguo las aves por antonomasia de anuncios

siniestros. Los bestiarios, tratados escritos en prosa o

verso de la época medieval que contienen la descripción de animales reales o

fantásticos así como los rasgos humanos que ejemplifican, insisten en la

suciedad del búho basándose en una cita del Deuteronomio 14: 15, donde se habla

de las aves impuras que no pueden comerse: “el

avestruz, la lechuza, la gaviota y

el gavilán según sus especies” (Op.

Cit.). La preferencia de este animal por la oscuridad es descifrada por el

cristianismo como un rechazo a las doctrinas de Jesús.

Mitos americanos

tienen rajada.

Mitos americanos

En América son muchos los casos en donde los mitos relacionados con el búho y la lechuza son duales; independientemente del origen de la leyenda, se le asocia con dos conceptos normalmente opuestos. Así, para ciertos grupos indígenas Norteamericanos, el búho ofrecía al ser humano protección y ayuda en la oscuridad, mientras que en otras se consideraba mensajero de la muerte. Simbolizaba poder pero negativo, utilizado por muchos chamanes y jefes de clanes para aumentar su poder y grandeza solo para su provecho.

En el mundo Maya le creían el intermediario del inframundo y a su vez personificaba la fertilidad. Los Señores del Inframundo maya encomendaron a las lechuzas cuidar un campo con árboles floridos para que no robaran sus flores los Gemelos; éstas no fueron y enviaron a las hormigas arrieras, quienes no se conformaron con hurtar las flores, sino que también partieron con sus mandíbulas las alas y las colas a las lechuzas sin que se dieran cuenta. Como escarmiento, los señores del inframundo desgarraron la boca a las lechuzas y por esta razón la

tienen rajada.

En México al búho se le conoce como

Tecolote o Teco y desde tiempos prehispánicos era considerado como signo de la muerte

y de los malos presagios, representando a varios dioses principalmente del

inframundo en la mayoría de las culturas del México antiguo.

En el folclore de Chile y parte de Argentina los búhos

y lechuzas son considerados un tipo de "ave agorera" (ave de mala

suerte); siendo relacionados con el mito del temido Chonchón. Originalmente en la cultura

Mapuche, la leyenda refiere como Chonchón a la transformación que efectuaría el

Calcu, el cual practica la hechicería con la ayuda de los espíritu wekufe. Más

adelante la metamorfosis a Chonchón sería relacionada al poder de las

hechiceras y brujos que sirven al demonio. El Chonchón se presenta como una rara

ave de plumas color gris ceniciento, formada a partir de una espantosa cabeza

humana, de la que nacerían garras afiladas y unas desproporcionadas orejas que

usa como alas para volar, emitiendo un funesto chillido.

Entre

los Ona, pueblo prehispánico chileno que habitaba la zona del archipiélago de

la Tierra del Fuego, la lechuza nacería por una mujer (Kuumits), la cual estaba

casada con Chiep (gorrión), inclinado a comer carne de guanaco (mamífero rumiante

sudamericano emparentado con la llama y la alpaca). A la esposa no le gustaba

esa carne, por lo que mató a su cuñado para comérselo. Cuando el consorte retornó

a la casa, no encontró a su hermano, descubriendo lo sucedido. Kuumits se

convierte así en lechuza y en la noche escapa riendo, burlándose por lo hecho.

Entre los Moche, pueblo amerindio cuya civilización se desarrolló en la costa norte del

Perú, el búho, muchas veces representado por este pueblo en distintos

soportes como la cerámica y el metal, fue reverenciado como uno de los entes

que ayudan al chamán en su viaje al mundo sobrenatural, siendo posible

observarlo tanto en su forma más realista, como en su metamorfosis hombre-búho,

emparentado estrechamente al mundo sagrado y a la clase gobernante, como imagen

del poder sacro que permite a ciertos hombres relacionarse con elementos

sobrenaturales.

En la cosmogonía de las naciones Caribe-Tupí-Guaraní, el

Primer Padre, Ñamandú, le encarga la labor a la lechuza de ser la dueña de la

noche y las tinieblas, cuando concluye el acto de creación. Un mito guaraní

relata que Pa-pamirí –creador de la nueva tierra-, convertido en lechuza,

golpea con sus alas a una niña púber que vivía en el centro de la tierra, dando

nacimiento a Paí, el gemelo señor del cuerpo resplandeciente, el sol (Fundación

OGA, 2003: 4).

El indígena tupí de

las llanuras amazónicas reverencia a las lechuzas porque ellas devoran las

cobras solapadas y funestas que se deslizan por los plantíos inyectando la

muerte con su colmillo hueco.

Las Rapaces Nocturnas y su representación en las grafías rupestres de la región Norcentral venezolana

Los primeros intentos de identificación de rapaces nocturnas en las manifestaciones rupestres de la región centro-norte venezolana del que tenemos conocimiento pertenecen al investigador Luis Oramas (1959 [1939]: 210). En una descripción detallada del yacimiento Piedra Pintada y los alineamientos pétreos del valle de Vigirima, escribiría lo siguiente:

Las Rapaces Nocturnas y su representación en las grafías rupestres de la región Norcentral venezolana

Los primeros intentos de identificación de rapaces nocturnas en las manifestaciones rupestres de la región centro-norte venezolana del que tenemos conocimiento pertenecen al investigador Luis Oramas (1959 [1939]: 210). En una descripción detallada del yacimiento Piedra Pintada y los alineamientos pétreos del valle de Vigirima, escribiría lo siguiente:

“…Arriba de este petroglifo hay

otro curioso, que tiene trazada una serpiente cascabel (Crotalus horridus); del

tamaño natural, en posición de caminar, agitando el cascabel al devorar una

lechuza (ave representativa de las tinieblas).

La figura de serpiente se repite varias veces en otras piedras de esta agrupación…”

Con respecto a esta descripción hecha por Oramas, Marc de Civrieux en su libro “Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco” (1992: 2, 80-82) describe igualmente una lucha entre estos dos animales mitológicos, la serpiente y la lechuza, donde sale triunfante esta última. El mito relata que Fri’mene, la hermana joven y bonita de Nuna, la Luna, escondió en su vagina a Huehanna –el huevo con cáscara de piedra que contenía los espíritus personales y eternos de los hombres terrestres por nacer- para salvar a los hombres de su temible hermano, quien había robado Huehanna de Kahuña –el Cielo- haciéndose pasar por Wanadi, el hijo del Sol:

|

| "La Serpiente Cascabel Devorando la Lechuza". Dibujo de Luis Oramas (1959) [1939]. |

Con respecto a esta descripción hecha por Oramas, Marc de Civrieux en su libro “Watunna. Un ciclo de creación en el Orinoco” (1992: 2, 80-82) describe igualmente una lucha entre estos dos animales mitológicos, la serpiente y la lechuza, donde sale triunfante esta última. El mito relata que Fri’mene, la hermana joven y bonita de Nuna, la Luna, escondió en su vagina a Huehanna –el huevo con cáscara de piedra que contenía los espíritus personales y eternos de los hombres terrestres por nacer- para salvar a los hombres de su temible hermano, quien había robado Huehanna de Kahuña –el Cielo- haciéndose pasar por Wanadi, el hijo del Sol:

“-no puede ser que se los coma. Los voy a salvar, los voy a guardar para mí. No quiero devolverlos a Wanadi. Voy a criarlos, a empollarlos. Seré su madre- así pensó la muchacha cuando vio Huehanna. No dijo nada, pensó nada más”.

Huyendo de Nuna se convirtió en

Hui’io, la gran culebra, dueña del agua. Wanadi, molesto porque habían robado

su Huehanna fue en busca de la muchacha, pero no la encontró. Entonces

encomendó a su hermano Mudo, el espíritu familiar de los huhais terrestres (los

brujos o chamanes), para que la encontrara. Mudo llamó a su amigo Höhottu –la

pavita- para que lo ayudara, se cambiaron en aves nocturnas (lechuzas) y

comenzaron a gritar, llamándola:

“Se cambiaron los dos en aves nocturnas. Toda la noche, llamaron,

chillaron. Llegó aquella. Cuando amaneció, salió del agua, se alzó sobre el

río, altísima diciendo: -Llegué-. No era aquella muchacha la que llegó, sino la

Gran Serpiente Hui’io”.

Pero cuando la muchacha llega al amanecer convertida en la gran serpiente, Mudo y Hohottu no la reconocen. Al presentarse ésta como la muchacha, Mudo le pidió que devolviera Huehanna, la cual ella se negó; ahora Mudo y Hohottu llamaron a la gente para perseguir y matar a Hui’io; fabricaron arcos, flechas, lanzas. Ellos les daban órdenes a todos. Así empezó la primera cacería, matando a la gran serpiente y comiendo su cuerpo, siendo la primera vez que comían carne:

|

| Hui'io flechada por los cazadores. dibujo de Manuel Velásquez (Dawaschuwa). Fuente: Civrieux, 1992 |

Pero cuando la muchacha llega al amanecer convertida en la gran serpiente, Mudo y Hohottu no la reconocen. Al presentarse ésta como la muchacha, Mudo le pidió que devolviera Huehanna, la cual ella se negó; ahora Mudo y Hohottu llamaron a la gente para perseguir y matar a Hui’io; fabricaron arcos, flechas, lanzas. Ellos les daban órdenes a todos. Así empezó la primera cacería, matando a la gran serpiente y comiendo su cuerpo, siendo la primera vez que comían carne:

“Los cazadores fueron a flechar la Gran Serpiente: eran muchísimos los que dispararon, al mismo tiempo; sus flechas volaron; ahora Hui’io parecía un puerco espín con todas las flechas clavadas en el cuerpo. Se desplomó, aflojó Huehanna. Huehanna salió disparada en el aire”.

Pero la Gran Serpiente Hui’io no

murió, debido al gran poder que tenía. Se fue a vivir a lo más alto del Cielo,

dueña del lago Akúena, de la vida eterna, de la juventud eterna. Es así como en

el principio de los tiempos Mudo y Hohottu, las aves nocturnas, fueron los guías

de las primeras gentes:

“Mudo, Hohottu, las aves nocturnas, fueron los jefes de aquella gente, en

el principio…”

Son recurrentes los diseños que evocan formas de serpientes en las representaciones rupestres, motivo que puede protagonizar una investigación profunda más adelante. En el estado Amazonas, a doce kilómetros de Atures, se encuentran unos grabados de tamaño monumental, localizados en una muralla de roca vertical de grandes dimensiones donde hay, según Civrieux, una representación de 30 metros de largo de Hui’io, la Gran Serpiente, dueña de las aguas, de los mawadi (seres sobrenaturales de los ríos) y del Arco Iris, diosa de las lluvias, de la fertilidad de la Tierra y las mujeres:

|

| Petroglifo de Cerro Pintado, estado Amazonas. Foto: colección CINAP-GAN |

Son recurrentes los diseños que evocan formas de serpientes en las representaciones rupestres, motivo que puede protagonizar una investigación profunda más adelante. En el estado Amazonas, a doce kilómetros de Atures, se encuentran unos grabados de tamaño monumental, localizados en una muralla de roca vertical de grandes dimensiones donde hay, según Civrieux, una representación de 30 metros de largo de Hui’io, la Gran Serpiente, dueña de las aguas, de los mawadi (seres sobrenaturales de los ríos) y del Arco Iris, diosa de las lluvias, de la fertilidad de la Tierra y las mujeres:

“una representación pictográfica de la Gran Serpiente emplumada, Dueña de las Aguas y de la vida terrestre se encuentra a 12 kilómetros de Atures, Alto Orinoco, fue descubierta por Chaffanjon hace un siglo” (Op. Cit.: 245).

Siguiendo con Oramas en su descripción de algunos

glifos de Piedra Pintada, en otro pasaje de su obra leemos:

“…Frente a esta muralla,

interceptada por la quebrada seca y un antiguo camino en la afloración

esquistosa, hay interesantes grabados artísticos distintos a los anteriores,

donde se observan manos, círculos radiados y signos complejos (…); en una parte de estas series se ve la

lechuza, esa ave parece que formó parte del tema mitológico de los indios de

Mariara y Tacarigua;” (Op. Cit.: 214).

Aunque Oramas no deja pistas fehacientes sobre la

ubicación del diseño en referencia, damos por cierto que detalla una grafía

localizada en la denominada estación tres del Complejo Arqueológico, hoy

convertido en museo. Haciendo un análisis descriptivo, el diseño se compone de

dos puntos rodeados de círculos, encerrados éstos por dos líneas que bordean el

contorno, toda esta ejecución realizada dentro de una depresión artificial de

la roca, característica que no es recurrente en los petroglifos; acompañando y

fuera de la depresión se encuentran varias líneas paralelas unidas entre sí por

una línea curva.

|

| Diseño rupestre de Piedra Pintada asociado a las rapaces nocturnas. Foto: Leonardo Páez, 2004. |

Compartiendo la propuesta de Oramas, encontramos

analogías de las grafías anteriormente descritas del yacimiento Piedra Pintada

con los grandes ojos del búho o lechuza, afirmación que se refuerza con los

reportes de este diseño en otras áreas de la región centro-norte, como es el

caso de la parroquia Carayaca del estado Vargas (Rojas y Thanyi, 1992), en los

alrededores de la Colonia Tovar del estado Aragua (Szabadics, 1997: 147) y la

Cuenca del río Cepe, municipio Mariño del estado Aragua (recolectado en trabajo

de campo realizado en conjunción con el investigador arqueológico Gustavo

Pérez). Siendo estas aves actoras del mundo mágico-mítico aborigen, quienes les

otorgaban dotes negativos o positivos dependiendo el grupo étnico, no sería

descabellado pensar en consecuencia su representación en las manifestaciones

rupestres.

|

| Diseños rupestres del sector "Cagüíta", parroquia Carayaca, estado Vargas. Fuente: Rojas y Thanyi (1992). Diseños de la Colonia Tovar, estado Aragua. Fuente: Szabadics, 1997. |

|

| Diseños rupestres de la "Piedra de la Luna", sector Cepe, estado Aragua. Registro: Pérez-Páez. Infografía: Leonardo Páez. |

Por ejemplo, dentro de la tradición mítica de los autodenominados so’to (makiritares) de la región amazónica venezolana, la lechuza es un “pájaro mítico nocturno de grandes poderes y sabiduría; reside junto con Mudo y Höhottu en Matawahuña, la casa celestial de los pájaros. Amigo de Wanadi y poderoso auxiliar de los huhai” (Civrieux, Op. Cit.: 263). En otro pasaje del libro “Watunna…” (Op. Cit.: 222) se relata cómo la lechuza (Tawadi) junto con Mudo y Hohottu ayudan a Medatia (el primer huhai humano después de Wanadi) a curarse:

“Llegó a Matawahuña, a la casa de los Tres Pájaros, donde viven Mudo, Hohottu y Tawadi los parientes de Wanadi. Con la ayuda del Kaahi sacó los venenos de su cuerpo. Su cuerpo todavía estaba muy lejos, flotando sobre el akúena. El akato de Medatia regresó a su propio cuerpo, lo despertó, hizo que se levantara. No estaba muerto…”.

En Piedra Pintada, encontramos una grafía fuertemente trazada que es motivo de admiración para las personas que visitan este hermoso y místico paraje; nos referimos a “Los Ojos de la Noche”, diseño que encontramos su análogo en el estado Amazonas, en el yacimiento conocido como “Laja del Tigre”, entre el río Ocamo y el río Padamo (De Valencia y Sujo, 1987: 333), casualmente área mitológica de los Makiritares. En el trabajo de Civrieux (Op. Cit.: 56) los Makiritares mencionan dentro de sus relatos míticos la presencia de grabados en el raudal Tukudi del río Kunukunuma, como se constata en el siguiente fragmento que relata un encuentro entre Kaweshawa, hija del dueño de los peces de Kasuruña, pueblo subacuático de las cabeceras y raudales del Kunukunuma, y Wanadi, el hijo del Sol:

“…Ella mira el collar y lo agarra. Ella mira el collar, lo agarra, lo jala. El aguanta en la orilla, se cuadra y afinca sus pies, deja impresas sus huellas en la roca. No se han borrado; todavía se ven a la orilla de Tukudi…”.

No obstante el río Kunukunuma estar contiguo a los ríos Padamo y Ocamo, a la margen derecha del alto Orinoco, la fuente consultada no menciona relaciones entre el petroglifo de la “Laja del Tigre” con la mitología makiritare. Se presenta entonces el reto de encontrar en las fuentes orales que perviven en esta región amazónica posibles filiaciones entre esta representación y Tawadi, el pájaro mítico nocturno mencionado en la mitología de esta etnia, habitantes desde épocas prehispánicas de las tierras ubicadas al margen derecho del río Orinoco, entre los ríos Kunukunuma, Iguapo, Padamo, Alto Ventuari y Alto Caura (Civrieux, Op. Cit.: 11).

|

| "Los Ojos de la Noche", yacimiento Piedra Pintada. Foto: Leonardo Páez (2006). Petroglifo "Laja del Tigre", estado Amazonas. Fuente: Sujo y de Valencia, año 1987. |

En una zona aledaña a la Colonia Tovar (Szabadics, Op. Cit.: 179) y en otra de la Cuenca del río Cepe, ambas en la vertiente norte de la Cordillera de la Costa del estado Aragua, área por lo demás de gran concentración de yacimientos rupestres como hemos podido constatar en varias incursiones de campo (algunas acompañadas con el investigador arqueológico Gustavo Pérez), se encuentran unas rocas grabadas con grandes semejanzas entre sí. Ambas reproducen figuras que en un análisis clasificatorio preliminar podrían traducirse como rostros solares, es decir, astero-antropomorfas. Sin embargo, realizando comparaciones con la forma del rostro de las rapaces nocturnas, bien podríamos especular en cuanto a su parecido con estas aves. En ese sentido, y tomando como referencia la mitología makiritare (Civrieux, Op. Cit.: 81), cabría preguntarse: ¿serán estos grabados representaciones de Mudo, el hermano de Wanadi, y su amigo Höhottu, la pavita, cambiados los dos en aves nocturnas, o de Tawadi, la lechuza, habitantes de Matawahuña, la casa celeste de los pájaros?. La respuesta absoluta o definitiva a esta interrogante es todo un desafío para futuras investigaciones.

En el sector de la Hacienda El Limón, ubicada en la Cuenca hidrográfica del río homónimo, en la parroquia Carayaca del estado vargas (Rojas y Thanyi, Op. Cit), se encuentra un importante conjunto de petroglifos que convierte a este hermoso paraje de la vertiente norte de la Cordillera de la Costa en uno de los sitios importantes del país en cuanto a cantidad, variedad y estética de las grafías se refiere. Al parecer las exploraciones de campo y el trabajo de rescate y difusión desarrollados en la zona por el investigador del tiempo prehispánico del Museo Marapa, Alexi Rojas, arrojan nuevos hallazgos que pronto tendremos a disposición a través de publicaciones científicas (Rojas, Verbi, 2005). En este sector, a trescientos metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) por la carretera hacia la ensenada de Puerto Cruz, se encuentra la aldea campesina de Cagüíta. Allí están reportadas tres rocas grabadas (Rojas y Thanyi, Op. Cit: 94-96), entre ellas una conocida por los lugareños como la “Piedra de los muñecos”, donde en posición vertical están dos figuras que evocan, a nuestro parecer, representaciones de las rapaces nocturnas. De forma “casual” observamos que al igual que en las representaciones de Cepe y Colonia Tovar interpretadas hipotéticamente según la mitología makiritare, encontramos nuevamente un par de estas representaciones.

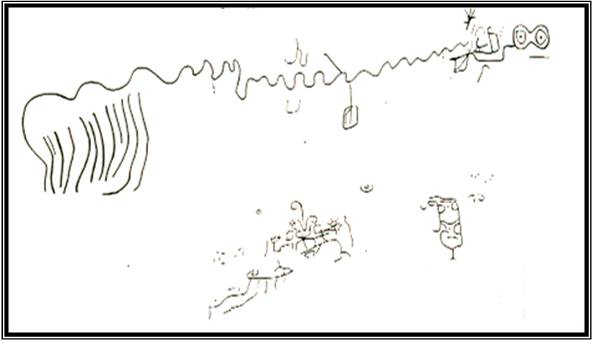

En las afueras del poblado de La Victoria, en la vía hacia la Colonia Tovar, en el piedemonte de la vertiente sur de la Cordillera de la Costa y valle del río Aragua (Diessl y León, 1968: 255), se encuentra una roca grabada de casi seis metros de largo por dos y tantos de ancho, conocida como la “Piedra de Pinto”. Según el trabajo de Diessl y León (Op. Cit.: 255-259) en la cual dividieron la superficie grabada en cuatro campos, en el tercero de éstos y con el número veintiuno encontramos un diseño descrito de la siguiente manera:

“Un círculo con cuatro líneas

curvadas en su interior y dos círculos superpuestos, con puntos centrales en la

parte superior”.

Más adelante, en el mismo estudio, se encuentra la siguiente

referencia:

“...De seguidas encontramos otra

figura bastante importante: un gran círculo con otros dos más pequeños

insertos. Este dibujo es la forma básica de una variedad de jeroglíficos Mayas.

Aunque la semejanza es muy grande, puede tratarse de una pura coincidencia…”.

Diessl y León hacen comparaciones entre esta figura y algunos dibujos y glifos presentes en vasos de la región mesoamericana, asentando la posible existencia de un contacto “precolombino” entre ambas regiones (Op. Cit.: 268,269); en este sentido Szabadics también hace una comparación entre la escritura Maya de Guatemala y algunos petroglifos encontrados en el municipio Tovar del estado Aragua (Op. Cit.: 185). Sin embargo, los autores citados que trabajaron la “Piedra de Pinto” no aluden las terribles semejanzas existentes entre el diseño “21” y las rapaces nocturnas, motivo de este estudio.

Conclusiones

Alvarado Jahn, Raúl. 1958. LOS MONUMENTOS MEGALITICOS Y PETROGLIFOS DE VIGIRIMA. Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Tomo XX, nº 92, Pág. 161-169. Caracas.

Art Studium. 1978. LAS AVES. Ediciones Afha. Barcelona, España.

Civrieux, Marc de. 1992. WATUNNA. UN CICLO DE CREACIÓN EN EL ORINOCO. Monte Ávila Editores Caracas, Venezuela.

Charro, Manuel. 1997. LECHUZAS Y BUHOS ¿AVES DE MAL AGÜERO? http://www. funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=1577 (5 de agosto de 2007).

Delgado, Rafael. 1976. LOS PETROGLIFOS VENEZOLANOS. Monte Ávila Editores. Caracas.

Diessl, Guillermo y León Q., José Balbino. 1968. EL PETROGLIFO DE PINTO. Boletín Histórico Fundación John Boulton, nº 18, septiembre, Pág. 253-277. Caracas.

Fernández, Mariano. LECHUZAS, MITOS Y REALIDADES. http://orbita.starmedia. com/~faunapampeana/av/4lechuzas.htm (4 de agosto de 2007).

Füssel, Leslie y Lizama, Orlanda. CREENCIAS Y LEYENDAS ONAS. http://surdelsurpatagonia.com/impacto/nro2/creenona.htm (4 de agosto de 2007).

Idler, Omar. 1985. PETROGLIFOS DE TACARIGUA. Ediciones Ateneo de Guacara. Guacara, estado Carabobo.

Mathewson, Robert. 1970. CÓMO Y POR QUÉ DE LAS AVES. Editorial Molino. Barcelona, España.

Oramas, Luis. 1959 [939]. PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE VENEZUELA. Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Tomo 20, nº 93.

Padilla, Saúl. 1956. PICTOGRAFIAS INDIGENAS DE VENEZUELA. Talleres de Grabados Nacionales. Caracas.

Padilla, Saúl. 1957. DE LOS PETROGLIFOS Y OTRAS EXPRESIONES PRIMITIVAS DE AMÉRICA. Caracas.

Rojas, Alexis y Thanyi, Luis. 1992. ARTE RUPESTRE DEL MUNICIPIO VARGAS. Fondo Editorial El Tarmeño. La Guaira, estado Vargas.

Sin autor. EL CHONCHÓN. http://es.wikipedia.org/wiki/Chonch%C3%B3n (4 de agosto de 2007).

Sin autor. EL COLIBRÍ Y EL BUHO PRECOLOMBINO. http://miticasrealidades. blogspot.com/ (2 de agosto de 2007).

Straka, Hellmuth. 1975. LOS PETROGLIFOS DE VENEZUELA. Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Tomo 31 nº 130-131. Caracas. Pág. 447.

Sujo, Jeannine y De Valencia, Ruby. 1987. EL DISEÑO EN LOS PETROGLIFOS VENEZOLANOS. Fundación Pampero.

Szabadics, Miklos. 1997. ARQUEOLOGÍA DE LA PREHISTORIA DE VENEZUELA. Publicaciones de la Gobernación del Estado Aragua. Maracay, estado Aragua.

|

| Diseño del petroglifo de Pinto. Dibujo de Guillermo Diessl. Fuente: Diessl y León, 1968. |

Diessl y León hacen comparaciones entre esta figura y algunos dibujos y glifos presentes en vasos de la región mesoamericana, asentando la posible existencia de un contacto “precolombino” entre ambas regiones (Op. Cit.: 268,269); en este sentido Szabadics también hace una comparación entre la escritura Maya de Guatemala y algunos petroglifos encontrados en el municipio Tovar del estado Aragua (Op. Cit.: 185). Sin embargo, los autores citados que trabajaron la “Piedra de Pinto” no aluden las terribles semejanzas existentes entre el diseño “21” y las rapaces nocturnas, motivo de este estudio.

|

| Comparaciones del diseño de Pinto con simbología mesoamericana, según Diessl y León (1968). |

|

| Comparaciones de diseños rupestres del estado Aragua con escritura maya de Guatemala, según Szabadics (1997). |

En una información suministrada por Eva Hofle, de la

Fundación para el Rescate, conservación, estudio y Divulgación de Restos

Culturales Prehistóricos (fundaprehistoria), correspondientes a unos dibujos esquemáticos

preliminares de unos petroglifos de la Cuenca del río Cepe, sitio digno de un

espacio en el parnaso rupestre venezolano y que requiere de mayor

investigación, observamos varios caracteres de indudable parecido con las

rapaces nocturnas, en especial uno que guarda amplias similitudes con el

petroglifo antes mencionado de la “Piedra de Pinto”.

Conclusiones

·

Las Rapaces Nocturnas por sus hábitos, cantos, entre otras funciones

orgánicas, han cautivado la imaginación popular y documentadas en el folclor de

todas las culturas del mundo, atribuyéndosele características duales.

·

Dentro de los relatos míticos de los pueblos originarios venezolanos

encontramos relaciones con las Rapaces Nocturnas, por lo que no sería extraño

su representación en la simbología rupestre.

·

Es importante continuar en la búsqueda de información en fuentes de

primera mano que validen las propuestas de interpretación aquí expresadas.

·

Para el estudio rupestre venezolano es imperioso las labores de

documentación y registro, a la vez de coadyuvar en su defensa, tarea que se

presenta ineludible y urgente para la preservación en el tiempo de este legado

histórico, herramienta importante para la reconstrucción del pasado

prehispánico venezolano.

Bibliografía

Alvarado Jahn, Raúl. 1958. LOS MONUMENTOS MEGALITICOS Y PETROGLIFOS DE VIGIRIMA. Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Tomo XX, nº 92, Pág. 161-169. Caracas.

Art Studium. 1978. LAS AVES. Ediciones Afha. Barcelona, España.

Civrieux, Marc de. 1992. WATUNNA. UN CICLO DE CREACIÓN EN EL ORINOCO. Monte Ávila Editores Caracas, Venezuela.

Charro, Manuel. 1997. LECHUZAS Y BUHOS ¿AVES DE MAL AGÜERO? http://www. funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=1577 (5 de agosto de 2007).

Delgado, Rafael. 1976. LOS PETROGLIFOS VENEZOLANOS. Monte Ávila Editores. Caracas.

Diessl, Guillermo y León Q., José Balbino. 1968. EL PETROGLIFO DE PINTO. Boletín Histórico Fundación John Boulton, nº 18, septiembre, Pág. 253-277. Caracas.

Fernández, Mariano. LECHUZAS, MITOS Y REALIDADES. http://orbita.starmedia. com/~faunapampeana/av/4lechuzas.htm (4 de agosto de 2007).

Füssel, Leslie y Lizama, Orlanda. CREENCIAS Y LEYENDAS ONAS. http://surdelsurpatagonia.com/impacto/nro2/creenona.htm (4 de agosto de 2007).

Idler, Omar. 1985. PETROGLIFOS DE TACARIGUA. Ediciones Ateneo de Guacara. Guacara, estado Carabobo.

Mathewson, Robert. 1970. CÓMO Y POR QUÉ DE LAS AVES. Editorial Molino. Barcelona, España.

Oramas, Luis. 1959 [939]. PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE VENEZUELA. Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales. Tomo 20, nº 93.

Padilla, Saúl. 1956. PICTOGRAFIAS INDIGENAS DE VENEZUELA. Talleres de Grabados Nacionales. Caracas.

Padilla, Saúl. 1957. DE LOS PETROGLIFOS Y OTRAS EXPRESIONES PRIMITIVAS DE AMÉRICA. Caracas.

Rojas, Alexis y Thanyi, Luis. 1992. ARTE RUPESTRE DEL MUNICIPIO VARGAS. Fondo Editorial El Tarmeño. La Guaira, estado Vargas.

Sin autor. EL CHONCHÓN. http://es.wikipedia.org/wiki/Chonch%C3%B3n (4 de agosto de 2007).

Sin autor. EL COLIBRÍ Y EL BUHO PRECOLOMBINO. http://miticasrealidades. blogspot.com/ (2 de agosto de 2007).

Straka, Hellmuth. 1975. LOS PETROGLIFOS DE VENEZUELA. Boletín de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Tomo 31 nº 130-131. Caracas. Pág. 447.

Sujo, Jeannine y De Valencia, Ruby. 1987. EL DISEÑO EN LOS PETROGLIFOS VENEZOLANOS. Fundación Pampero.

Szabadics, Miklos. 1997. ARQUEOLOGÍA DE LA PREHISTORIA DE VENEZUELA. Publicaciones de la Gobernación del Estado Aragua. Maracay, estado Aragua.

Comentarios

Publicar un comentario