Juan de Villegas y el lago de Valencia

Al decir de algunos cronistas, para el año 1543 la ciudad de Coro se encontraba casi despoblada y cercana al abandono. Quedaban sólo pocos moradores, pues la mayoría de los europeos habían salido con los Belzares en jornadas de conquista (Oviedo y Baños, 1992 [1723]: 86; Sucre, 1964: 33; Avellán de Tamayo, 1997: 235). Por tal motivo, el español Juan de Villegas fue comisionado por el gobernador interino Henrique Rembolt para comandar desde Coro una expedición hacia Maracapana y Cubagua, esto es, hacia la costa oriental de la actual Venezuela. El propósito sería buscar gente y pertrechos para repoblar la ciudad, y de paso establecer los límites jurisdiccionales de la provincia de Venezuela (Oviedo y Baños, 1992 [1723]: 86; Nectario María, (2004) [1967]: 166; Avellán de Tamayo, 1997: 235; Montenegro, s/f: 45).

Según reseña Oviedo y Baños, Juan de Villegas partió de Coro en marzo de

1543 con veinte hombres (entre ellos Diego de Losada) y el título de Justicia

Mayor y Capitán General, cogiendo el rumbo de la costa hasta la comarca de

Borburata y de allí “…pasada la serranía

se entraron por los Llanos…” (1992 [1723]: 86). Fray Pedro Simón (1992 II

[1627]: 22-23) concuerda en que fueron veinte los expedicionarios enviados por

Rembolt a Maracapana y Cubagua, aunque con el disímil propósito de reclutar

soldados para la acometida de nuevos descubrimientos entre los muchos que se

encontraban desocupados en las costas orientales por causa de la cesación del

tráfico esclavista[1].

En relación con la ruta tomada y los sucesos vividos, Simón se limitaría a

señalar que la expedición llegó a Cumaná y Cubagua luego de grandes esfuerzos y

padecimientos, “…por ser largo y

dificultoso el camino…” (Simón, 1992 II [1627]: 22).

De tal manera que, como en el caso de los Belzares[2], se presenta la

ambigüedad de la ruta expedicionaria después de su entrada a Borburata. Por

ejemplo, cabría pensar, tomando en cuenta que la jornada de Villegas partiría

en plena estación seca (10 de marzo), que el derrotero más fácil para entrar a

los Llanos sería el paso por la sabana deltaica del río Yaracuy hacia el valle

homónimo, para luego avanzar rumbo este faldeando la serranía del Interior por

su vertiente sur. Este camino

acaso se deja entrever en la versión de Juan de Castellanos, donde se omite la

llegada o el paso por Borburata: “…No

vinieron por mar, sino por tierra / Y por aquellos llanos ya sabidos, /

Costeando la falda de la sierra…” (1987 [1589]: 104). Sin embargo, el

esclarecimiento de este asunto quizá se encuentre en el testimonio del español

Diego Ruiz de Vallejo[3],

quien en 1549, siendo testigo en la Primera

información de méritos y servicios de Juan de Villegas, respondería la

pregunta del ítem XI de la siguiente manera:

…saue y vio que el dho Juº. de Villegas partió de la cibdad de Coro a diez días del mes de março del año de quarenta e tres q es quando el ynbierno entra por las partes donde fue y atrabeso por las dichas sierras xiraharas y que asi en ellas como en el demás camino paso muy grandes trabajo El y los q mas con el yban asi de anbres como por el mal camino y muchas aguas y con mucho rriesgo por q mucha parte de la tierra por donde fueron hera tierra de muchos tigres y de yndios herbolarios y que acabado de año y mº. bolvio a la dha ciudad de coro con noventa E seys hombres de guerra e ciento e diez e seys o diez e siete caballos e yeguas y toda la gente q truxo de guerra a bien adereçada de armas (Primera información de méritos y servicios de Juan de Villegas. El Tocuyo, 27 de marzo de 1549. AGI, Patronato, Legajo 153, núm. 7, R 1. En Nectario María, 1967: 293-294).

De acuerdo

con Oviedo y Baños, en el siglo XVI los Jiraharas habitaban la provincia de

Nirgua, “…que demora al Este del Tocuyo,

entre Barquisimeto y Tacarigua…” (1992 [1723]: 120). Por consiguiente, y siguiendo

el testimonio de Ruiz de Vallejo, el derrotero de la expedición de Villegas

acaso seguiría el ya sugerido camino trazado por Spira, es decir, remontando la

cordillera de La Costa desde el occidente de Borburata, específicamente por el

río Urama y el Canoabo hasta los valles altos carabobeños. Empero, ¿y a partir

de allí? ¿Habría continuado hacia el valle de Yaracuy? ¿Se aventuraría a tomar

otra ruta hacia el este, por tanto arribando al lago de Valencia? Sobre su posible

paso por la región lacustre valdría citar las presunciones del cronista

Montenegro:

Villegas conoció el puerto, el valle y la sierra de Borburata desde 1535, cuando acompañaba como soldado al nuevo gobernador Spira; desde entonces fijó su atención en aquella salvaje comarca que continuaba a la otra banda de la sierra, con la explanada maravillosa y fertilísima que rodeaba al lago de Tacarigua; el brillo de algunas pepitas de oro habidas en la zona, aguzó su codicia de conquistador, por lo que desde entonces alimentó crecientes deseos de dominar definitivamente aquellas tierras, para arrancarle sus secretos y sus riquezas. Entradas posteriores hicieron más firme este propósito, pero no fue sino en 1547, cuando alentado por los insistentes rumores e informaciones sobre las ricas minas de oro que supuestamente habían en aquél territorio, el gobernador Juan Pérez de Tolosa comisionó a Juan de Villegas para que explorara y tomara posesión de Borburata (Montenegro, s/f: 46).

Según esta

cita, antes de 1547 Juan de Villegas habría contabilizado varias entradas a la

región de Borburata, por lo que, en principio, no sería osado pensar que en su

viaje a Maracapana se adentrase en este territorio. Pero además, también cabe

la sospecha que en esa expedición el capitán español haya penetrado la cuenca

del lago de Valencia, tomando en cuenta la descripción del licenciado Juan

Pérez de Tolosa[4]

contenida en su relación al rey de Castilla de 1546:

Desde maracapana la costa abaxo en el comedio de coro y maracapana que son cinquenta leguas de cada una destas partes esta un puerto que llaman burburuata tiene una salina de la qual se probehen los indios de aquella costa por rescate e contratación y á seis leguas la tierra adentro esta una laguna de agua dulze en las syerras que se llama la laguna de tacarigua esta laguna tiene doze leguas de box y seis en ancho tiene algunas ysletas las quales están pobladas estos yndios tratan oro es gente pacifica fuera de la laguna a tres y quatro e adiez e a quinze leguas ay indios en mediana cantidad de nacion caracas y de otras naciones esta gente trata algun oro y rropa de hamacas abitan en syerras asperas es gente vellicosa y guerrera pelean con arcos y flechas tienen yerba muy fina y de gente de apie hacen poco caso que a acontescido a veynte españoles salir veynte yndios y matar quatro españoles (Relación de las tierras y probincias de la gobernación de Venezuela que esta a cargo de los alemanes. El Tocuyo, 15 de octubre de 1546. AHN, Signatura Diversos-Colecciones, 23, N.6: folio 2 vuelto. En línea: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet).

Sobre el contacto y actuación de Villegas con los grupos indígenas en su

viaje a Maracapana, es importante advertir la posible ausencia u omisión

deliberada de algunos cronistas, por su desmedido interés en la exaltación de

la “…resolución y valor de aquellos

hombres, pues atravesaron más de doscientas leguas de camino, tan pobladas de

bárbaras naciones y diferentes peligros, que aún el día de hoy se hacen

impracticables al corazón más atrevido…”[5] (Oviedo y Baños, 1992 [1723]: 86). En

tal sentido valdría considerar, como lo apuntan Martínez y Rotker (1992: XVII,

XXVII), el sesgo con que Oviedo y Baños[6]

escribiría una historia nacional con la intención de construir conciencia y

orden social con base en los ancestros conquistadores de la clase

blanco-criolla de su época (s. XVIII), liberándolos por tanto de las tantas

tropelías efectuadas. El cronista-historiador, según, intentaría legitimar y

realzar, en tanto que episodios heroicos, los acontecimientos en los que se

vieron involucrados los españoles que actuaron durante la primera mitad del

siglo XVI, incluso de solapar la humildad de sus orígenes. Su obra se vio

envuelta en un contexto de intereses históricos en los cuales debía “…conciliar los intereses del Rey con los de

su grupo de pertenencia [los criollos blancos]…” (Martínez y Rotker, 1992: XXVII). Por tanto, en su relato las

brutalidades, abusos y crueldades cometidas en el siglo XVI se le atribuyeron al

Tirano Aguirre, al Negro Miguel o a los Belzares, por ejemplo (Martínez y

Rotker, 1992: XXVIII). Consecuentemente, quizá dejaría ocultos los detalles

sobre posibles atropellos de Villegas contra las poblaciones indígenas de la

región Central -incluyendo el contexto de esta investigación- con las cuales posiblemente

entraría en contacto.

Pero además, tal vez los intentos de traspapelar la actuación contra los

indígenas de esta expedición provengan del mismo Villegas. Por ejemplo, en el Acta de toma de posesión de la Laguna de

Tacarigua (1547) y en el Acta de toma

de posesión de la tierra para fundar la ciudad de Borburata (1548)[7]

no se hace mención a las sospechadas incursiones previas del español a la

región tacarigüense. Tampoco en su Primera

información de méritos y servicios del 27 de marzo de 1549, donde se

dedicaría sólo a exaltar su viaje a la costa oriental del país:

…viendo que esta gobernación [de Venezuela] estaba sin españoles que bastasen para se hacer ningún fruto más yo fui por capitán general y justicia mayor a la costa de Maracapana y traje cien españoles y ciento y treinta caballos toda gente de guerra en el cual dicho viaje yo más pasé muy grandes trabajos y peligro de mi persona así de indios herbolarios como de tigres y tardé en dicho viaje año y medio poco más o menos y con dicha gente se reformó la dicha ciudad de Coro que a la sazón estaba en términos de despoblar viéndose pocos españoles (Primera información de méritos y servicios de Juan de Villegas. El Tocuyo, 27 de marzo de 1549. AGI, Patronato, Legajo 153, núm. 7, R 1. En: Nectario María, 1967: 270).

Se sugiere

entonces, que la ausencia de datos en los textos tempranos citados, como las

omisiones en la obra de Oviedo y Baños y otros cronistas, tal vez no sean

contundentes como para dejar de lado la presunción sobre el paso de Villegas por

el lago de Valencia y el territorio de los indígenas caracas en 1543. Por

ejemplo, en contraposición a tal inadvertencia, se antepondrían los datos

presentes en la relación del primer gobernador y capitán general español de la

provincia de Venezuela Juan Pérez Tolosa (1546), quizá cuasi definitivas. Allí,

Pérez de Tolosa incluye una descripción detallada del lago de Tacarigua

(Valencia), sus pobladores y los veinte españoles de a pie atacados en

territorio de indígenas caracas. Las concordancias entre el número de

cristianos mencionados por Pérez de Tolosa y los integrantes de la expedición

de Villegas (veinte), aunado a la ausencia de referencias que indiquen que ésta

se efectuase a caballo, sumarían a favor de esta presunción.

Un dato que

pudiera indicar la posibilidad de que el viaje de Villegas se haya efectuado

con hombres a pie estaría en el hecho, narrado por Oviedo y Baños (1992 [1723]:

87), de su retorno a Coro con 96 hombres y 117 caballos[8], es decir,

sólo un animal sin jinete de vuelta si se suman los hombres reclutados con los

veinte de la expedición. La posibilidad de que esta cifra se encuentre matizada

para destacar la heroicidad y arrojo de la expedición se pone en entredicho con

el testimonio de Ruiz de Vallejo (1549), ya citado: “…bolvio

a la dha ciudad de coro con noventa E seys hombres de guerra e ciento e diez e

seys o diez e siete caballos e yeguas…” (Nectario María, 1967:

293-294). Empero, ¿habrían sido veinte los integrantes de la expedición,

ejecutada entonces caminando? Pues, tomando por cierto la cantidad de integrantes, sería difícil aceptar que

tan largo y peligroso viaje se haya realizado a pie. La sospecha es que Pérez

de Tolosa, en su relación, replicó la información suministrada por el propio

Villegas, exagerando éste sus acciones en la provincia en pro de ganarse la

anuencia del recién llegado gobernador[9].

Otra

referencia de interés que pudiera sustentar el recorrido de Villegas por la

laguna de Tacarigua y las tierras habitadas por indios caracas y otras naciones, se encuentra en la carta que el

propio Villegas dirigió al Rey a fines de 1552. En ella, el español señala su

intención de fundar “…otro pueblo

despañoles en la culata de la laguna de tacarigua prouincia de quiriquiriis…” (en

Arellano Moreno, 1961: 283; Nectario María, 1967: 249). De acuerdo con el

historiador Horacio Biord (2005: 180), para la época del contacto los grupos quiriquires

ocupaban la región de la cuenca del río Tuy y piedemonte llanero, es decir, un

área que se ubica a partir de los treinta kilómetros de distancia de la culata

oriental del lago de Valencia. La penetración de Villegas a la cuenca del río

Tuy no está referenciada en ninguno de los documentos consultados, quedando

entonces la interrogante del por qué su disposición de fundar un pueblo de

españoles en esa área. ¿Cómo se explica que Villegas, en su carta al Rey,

señale “…quedo de partida dios mediante

para ir a poblar otro pueblo despañoles (roto) de los quiriquiriis e descubrir

minas…”? (en Arellano Moreno, 1961: 282). Ciertamente,

la escogencia de un sitio para la fundación de un poblado de españoles como

mínimo pasaría por el conocimiento del terreno, sus potencialidades y

conveniencias. Cabe la sospecha entonces su paso por la cuenca del Tuy (tierra

de Quiriquires) en su expedición de 1543.

En la llamada “provincia de los Quiriquires”, tal vez se habría

localizado el cuarto asentamiento de indios

caracas y otras naciones señalado en la relación de Pérez de Tolosa, acaso

el lugar donde Villegas tendría la intención de fundar el mentado pueblo de

españoles[10].

En efecto, el gobernador menciona que “…fuera

de la laguna a tres y quatro e adiez e a quinze leguas ay indios en mediana

cantidad de nacion caracas y de otras naciones…” (Relación de las tierras y

probincias de la gobernación de Venezuela que está a cargo de los alemanes. El

Tocuyo, 15 de octubre de 1546. AHN, Signatura Diversos-Colecciones, 23, N.6:

folio 2 vuelto). Tomando en cuenta la legua castellana equivalente a 5,5

kilómetros utilizada en el siglo XVI como medición de las distancias recorridas

en los viajes (Garza Martínez, 2012: 197), además de la alusión a indígenas de

“nación caracas”, los poblados aborígenes aludidos se habrían ubicado entonces

a 16.5, 22, 55 y 82.5 kilómetros al este de la laguna de Tacarigua. Cotejando

dichas distancias en la topografía regional a partir de la orilla oriental del

lago, y considerando que la ruta expedicionaria haya utilizado los pasos llanos

que abren los cursos de los ríos Aragua y Tuy, éstas marcarían los sitios donde

actualmente reposan los poblados de Turmero, San Mateo, Tejerías y Cúa. ¿Serían

precisamente allí donde se encontraban los poblados de indios caracas y otras naciones? ¿Habría sido ésta la ruta tomada

por la expedición de Villegas de 1543? ¿Sería

posible entonces que el sitio donde Villegas pretendía fundar el pueblo de

españoles en la provincia de Quiriquires estuviese en los alrededores del

actual poblado de Cúa, en el estado Miranda?

En

definitiva, toda esta disertación tendría como propósito el precisar algunos

asuntos que se asumen importantes en esta investigación. En primer lugar,

establecer la primera penetración terrestre europea a la cuenca del lago de

Valencia, o en otras palabras, la actuación de los europeos avecindados en la

provincia de Venezuela luego de 1527, la que, por las evidencias antes

expuestas, se habría sucedido en algún espacio comprendido entre 1535 y 1547.

Por otro lado, formular hipótesis de trabajo en torno al grado de afectación

que dicha actuación habría podido generar en las sociedades indígenas de la zona

lacustre y costera tacarigüense. Todo ello, claro está, en aras de la

comprensión de este período histórico en tanto acercamiento hacia la

determinación de la pervivencia o no de la valoración y significación aborigen

del arte rupestre tacarigüense luego del contacto europeo, especialmente si se

produjeron situaciones que habrían generado rupturas con esa tradición.

En cuanto a

esto último, cabe destacar el carácter esclavista del viaje de Villegas a

Maracapana, puesto en evidencia en la obra Elegías

de Varones Ilustres de Indias del cronista Juan de Castellanos (1987

[1589]). Pues, a pesar de las omisiones y exaltaciones ya tratadas, quedarían para

la posteridad ciertas actuaciones de esta expedición para con los naturales que

permitirían deducir el grado de afectación que habría causado su paso -de

haberse sucedido, tal cual se presume- por la cuenca tacarigüense. Así, uno de

los aspectos que llama la atención en la versión de Castellanos está en el

número de integrantes de la armada de Villegas: “…cien hombres destos bien apercebidos…” (1987 [1589]: 104). Y,

continuando con la octava, agrega: “…Lo

que hallan de paz hacen de guerra, / De muy largas cadenas proveidos, / Y en

ellas grande número de gente / Herrados por esclavos falsamente…” (1987

[1589]: 104). Según estos datos, y en concordancia con las ideas del

historiador español Francisco Sevillano (1988: 134), es probable que Villegas y

Losada acordaran con el gobernador Rembolt apresar indígenas para ser vendidos

como esclavos. Tal particularidad se deja entrever en el hecho de concertarse

el viaje vía terrestre y no marítima, aunado a que “…emprendieron la marcha bien provistos de largas cadenas de hierro de

las que se acostumbraban a usar para amarrar a los prisioneros…” (Sevillano,

1988: 134). En tal sentido, en una carta dirigida al Rey en 1550, el obispo de

Coro Miguel Ballesteros menciona que Villegas habría adquirido la cantidad de enseres

que llevó a la ciudad de Coro a través de la cacería de indígenas y su venta

como esclavos en los mercados de la costa de Cumaná, contratando para ello a

vecinos de la isla de Margarita para su traslado:

Fecho esto [el apresamiento de indígenas y otras

tropelías], contrató con vecinos de la Margarita que llevasen la tierra adentro

yeguas, caballos y ropa, y á trueque les daría esclavos como lo hicieron, que

se prendieron e hicieron esclavos gran cantidad de inocentes y los vendieron. A

unos tomaban debajo de paz y a otros en sus pueblos; y desta manera vinieron

cargados de yeguas y caballos y algunos negros. Fecho esto se partió para el

pueblo de Coro, que hay cerca de trescientas leguas, y todos los indios y

indias de los pueblos que en el camino topó, fueron tomados y robados. Pensar en ello y las

muertes que los soldados hicieron, pone espanto. El licenciado Frías, juez de

residencia que de la Española aquí vino, como le hallo absente procede contra

él y le condenó a dozientos azotes y destierro para las galeras y mil pesos para

la Cámara de V. M. (En: Arellano Moreno, 1961:

263).

El testimonio de

Castellanos (1987 [1589]:

104-105), al respecto, es también elocuente:

De la manera pues que aquí se trata / Llevaban muchos

hombres y mujeres, / Llegaron á la mar de Chacopata, / Adonde pregonaron sus

poderes, / Y luego por gozar de la barata / Acuden de Cubagua mercaderes: /

Estuvieron allí los deste bando, / Espacio de dos meses contratando (…) Y todo

lo barrieron y asolaron / Con un luciferino desatiento, / Y sin causa quemaron

los bestiales / Cuatro caciques harto principales (…) Luego la gente de

conciencia suelta, / firmes en añadir daños á daños, / Para su Venezuela dio la

vuelta / Losada con los mas de estos engaños.

Las evidencias

aquí presentadas dan cuenta entonces del carácter violento que para los grupos

indígenas representó el viaje de Villegas. Ciertamente, tal asunto sería razón

de peso para intentar una aproximación, lo más fidedigna posible, de la ruta

tomada por esta incursión terrestre, en especial si incluyó el contexto

espacial de esta investigación. Por lo pronto, los datos a disposición acaso

sean insuficientes como para afirmar o negar su paso por la región tacarigüense,

no obstante asumir, de manera tentativa, algunas hipótesis de trabajo en tanto

insumo para futuras investigaciones: 1) los veinte españoles mencionados en la

relación de Pérez de Tolosa (1546) fueron los mismos que en 1543 salieron a

Maracapana desde la ciudad de Coro comandados por Juan Villegas; 2) esta

expedición pasó por la cuenca del lago de Valencia, territorio que se

encontraría a medio camino entre la comarca de Borburata y la de los indígenas caracas;

3) desde Borburata, Villegas trasmontó la serranía por el mismo camino de Spira,

arribando a los valles altos de Carabobo; 4) Villegas, desde tierra Jirahara,

desecharía enfilar la ruta hacia el valle de Yaracuy, continuando su recorrido

hacia el este, arribando entonces al lago de Valencia; 5) Villegas recorrería

las riberas del lago de Valencia, conociendo su geografía y los indígenas que

la habitaban; 6) europeos e indígenas no tuvieron ningún enfrentamiento bélico en

las tierras del lago de Valencia; 7) Villegas rescataría piezas de oro entre los

indígenas tacarigüenses y caracas; 8) para la cuarta década del siglo XVI la

población aborigen de la zona llana de la laguna

de Tacarigua no sería considerable; 9) Villegas continuó su ruta hacia el este,

partiendo de las orillas del lago de Valencia y entrando a los valles de

Aragua, donde se encontró con varios poblados aborígenes; 10) los grupos

indígenas que habitaban el lago de Valencia para el siglo XVI se diferenciaban

de los grupos ubicados al este a partir de tres leguas de distancia (16,5

kilómetros); 11) la expedición recorrió una extensión determinada de la región Capital

venezolana, teniendo contacto, posiblemente inamistoso, con diferentes grupos

que la habitaban, entre ellos meregotos, teques y quiriquires; 12) el paso de

Villegas por tierras pobladas de indígenas caracas y demás grupos se hizo de

forma hostil, sucediéndose enfrentamientos bélicos donde los avecindados usaron

flechas venenosas que causaron bajas a la armada europea; 13) la expedición

arribó a la cuenca del río Tuy, avanzando por su curso hasta la altura de la actual

población de Cúa (estado Miranda); 14) desde allí, Villegas avanzó a la sabana

de Ocumare por donde trasmontó la serranía del Interior, continuando hacia los

llanos de Guárico; y 15) el camino utilizado por Villegas para su entrada a los

Llanos fue el abra Lagartijo-Curabe, por donde atravesaría la fila maestra

hacia las nacientes del río Memo y el valle de Orituco en el piedemonte sur de

la serranía del Interior (llanos guariqueños), el mismo sitio donde el 6 de

enero de 1585[11]

se fundó el primigenio asiento del pueblo de San Sebastián de Los Reyes (Laya

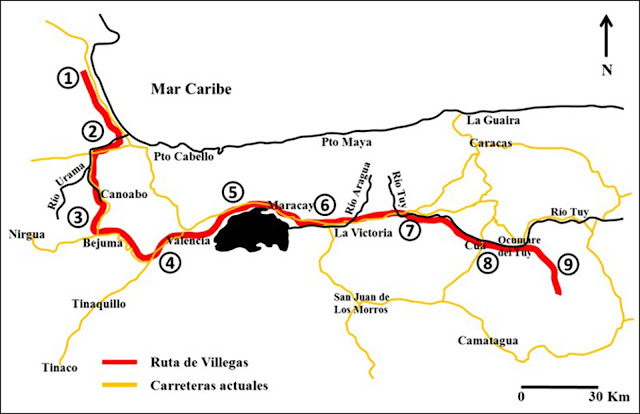

Gimón, 2014: 16) [mapa 36 y 37].

|

| Contexto geográfico del abra Lagartijo-Curabe, posible paso utilizado por Villegas en 1543 para caer a los Llanos de Guárico. Fuente del mapa: Laya Gimón (s/f). Infografía: Leonardo Páez. |

Las hipótesis precedentes

quedan entonces a la espera de una mayor sustentación desde las evidencias

empíricas. Por lo pronto, lo único claro parece el arribo y recorrido europeo

del lago de Valencia antes de 1547, fecha ésta en que se sucedió su toma de

posesión por Villegas. Los demás asuntos, ciertamente de interés para esta

investigación, tendrían que ser puntualizados con mayor precisión, como el

supuesto carácter sumiso de los indígenas tacarigüenses frente al contacto

europeo, el relativo despoblamiento de la región y las diferencias étnicas de

sus moradores con los aborígenes de las “sierras ásperas” del oriente, por

ejemplo. Y sobre todo -el tema tratado en este subapartado-, si la expedición

de Villegas habría sido la primera incursión terrestre ocurrida en el lago de

Valencia y su afectación entre los grupos indígenas.

[1] Según

Filadelfo Morales Méndez (1991), “Carlos

V dictó entre el 1542 y el 1543 Las Leyes Nuevas, en las cuales declaró a los

indígenas vasallos libres de la corona; abolió la esclavitud de los indígenas

por “justa guerra” y por “rescate” y ordenó que todos los indígenas mal habidos

fueran devueltos a sus pueblos de origen y prohibió sacarlos de sus tierras”

(p. 50).

[2] Es decir,

las expediciones de Spira y Hutten, ya citadas.

[3] Integrante

de esta expedición de Villegas (cfr. Oviedo y Baños, 1992 [1723]: 86).

[4] Escrita unos

meses después de su arribo a la provincia de Venezuela con el cargo de

Gobernador (Cfr. Tolosa, 1546; Nectario María, 1967: 54).

[5] Confróntese

también la cita de Simón: “Llegaron estos

dos capitanes [Villegas y Losada] con

sus veinte soldados (después de haber padecido hartos trabajos por ser largo y

dificultoso el camino)…” (1992 II [1627]: 22).

[6] Autor de una

de las obras de mayor consulta para el estudio de la provincia de Venezuela

durante el siglo XVI: Historia de la

conquista y población de la provincia de Venezuela (1723), arriba citada y

múltiplemente consultada en esta investigación.

[7] Cfr. de

Armas Chitty, 1983: 91.

[8] En su

información de méritos y servicios de 1549, antes citado, Villegas dice que

fueron 100 españoles y 130 caballos.

[9] Juan Pérez

de Tolosa llegó a la provincia de Venezuela en junio de 1546, tres meses antes

de realizar su relación al Rey (Nectario María, 1967: 54).

[10] Lo que no pudo

cumplir pues lo sorprendería la muerte en agosto de 1553 (Nectario María, 1967:

153).

[11] Según Oviedo

y Baños (1992 [1723]: 314) el año de fundación se sucedería en 1584.

Referencias bibliográficas

Arellano Moreno, A.

(1961). Documentos para la historia

económica de Venezuela. Universidad Central de Venezuela. Caracas.

Armas Chitty, J. A. de

(1983). Carabobo: tierra de meridianos.

Banco del Caribe. Caracas.

Avellán de Tamayo,

Nieves (1997). En la ciudad de El Tocuyo

1545-1600. Tomo I y II. Academia Nacional de la Historia. Caracas.

Biord, Horacio (2005). Niebla en las sierras: los aborígenes de la región centro-norte de

Venezuela (1550-1625). Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia,

nº 258. Caracas.

Castellanos, Juan de

(1987) [1589]. Elegías de Varones

Ilustres de Indias. Segunda edición. Academia Nacional de la Historia.

Caracas, Venezuela.

Garza Martínez,

Valentina (2012). Medidas y caminos en la

época Colonial: expediciones, visitas y viajes al Norte de la Nueva España

(siglos XVI-XVIII). Fronteras de la Historia, Vol. 17-2, pp. 191-219.

Laya Gimón, Sixto

(2014). Guatopo: Yacimientos de Oro y la

Conquista (Venezuela). [Documento en línea]. Disponible: https://independent.academia.edu/SixtoLaya [Consulta: 2015, enero 10].

Laya Gimón, Sixto

(s/f). Del Tuy al Orituco por el camino

real a los Llanos. [Documento en línea]. [Consulta: 10 de enero del año

2015]. Disponible en: https://tuymiciudad-com.webs.com/documents/DelTuy_Orituco%20de%20Sixto%20Laya.pdf

María, Nectario (2004)

[1967]. Historia de la conquista y

fundación de Caracas. Fundación para la Cultura Urbana. Caracas.

María, Nectario (1967). Historia de la fundación de la

ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto. Segunda edición. Impresos Juan

Bravo. Madrid, España.

Martínez, Tomás Eloy y

Rotker, Susana (1992). Oviedo y Baños: la fundación literaria de la

nacionalidad venezolana. En: Oviedo y Baños (1992) [1723]. Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela.

Biblioteca Ayacucho. Caracas, Venezuela.

Montenegro, Juan

Ernesto (s/f). Fragmentos del

dieciseiseno. Colección Medio Siglo de la Contraloría General de la

República, Serie Acervo Histórico. Caracas.

Morales

Mendez, Filadelfo (1991). Sangre en los conucos.

Reconstrucción etnohistórica de los indígenas de Turmero. Trabajo

presentado ante la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la U.C.V. para

optar a la categoría de Asociado. Turmero.

Oviedo y Baños, José

de (1992) [1723]. Historia de la

conquista y población de la provincia de Venezuela. Biblioteca Ayacucho,

num 175. Caracas, Venezuela.

Pérez de Tolosa, Juan (1546). Relación de las tierras y probincias de la gobernación de Venezuela que esta a cargo de los alemanes. Archivo Histórico Nacional de España, ES.28079.AHN/5.1.14//DIVERSOS-COLECCIONES,23,N.6. 12 hojas folio.

Sevillano Carbajal,

Francisco Virgilio (1988). Diego de

Losada. Instituto de Estudios Zamoranos “Florian de Ocampo”. España.

Simón,

Pedro fray (1992) [1627]. Noticias

historiales de Venezuela. Tomo II, num 174. Biblioteca Ayacucho. Caracas,

Venezuela.

Sucre, Luis Alberto

(1964). Gobernadores y Capitanes

Generales de Venezuela. Litografía Tecnocolor. Caracas.

¿Cómo citar este artículo?

Páez, L. (2021). Etnohistoria del arte rupestre tacarigüense: producción, uso y función de los petroglifos de la región del lago de Valencia, Venezuela (2450 a.C.-2008 d.C.). Ediciones Dabánatà, Universidad de Los Andes. http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/47672

Tacarigua Rupestre, espacio para la discusión teórica del arte rupestre de las tierras bajas del norte de Suramérica. Visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube https://www.youtube.com/@Barutaima

Comentarios

Publicar un comentario