José María Cruxent y el alma de los objetos. Un acercamiento a la arqueología de la Cuenca Tacarigüense

|

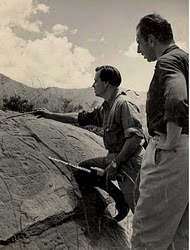

| José María Cruxent en Piedra Pintada. Fuente: http://fundacionjmcruxent.blogspot.com |

Ponencia presentada en el III Congreso Venezolano de Historia, Etnohistoria, Arqueología, Crónica y Tradición, organizado por el Centro de Investigaciones Antropológicas, Arqueológicas y Paleontológicas de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Coro, estado Falcón. Año 2010.

Publicada en Cuba Arqueológica, revista digital de arqueología de Cuba y El Caribe, en homenaje al centenario del nacimiento del insigne precursor de la arqueología venezolana. Año III, número 2, julio-diciembre de 2010. www. cubaarqueologica.org

Resumen

El siguiente estudio se circunscribe a las investigaciones realizadas por José María Cruxent en la cuenca del lago de Valencia. De manera sucinta se mencionan los resultados de sus estudios, incluyendo algunas consideraciones, propias y ajenas, emanadas de su pionera labor. Insigne precursor en la investigación arqueológica y antropológica del país, sus aportes para la comprensión de los procesos formativos de las sociedades aborígenes mantienen plena vigencia y son de obligada consulta para los que, como él, desean emprender con fervor el estudio del tiempo prehispánico venezolano.

Palabras clave: Lago de Valencia, Cruxent, arqueología.

|

| J.M. Cruxent en trabajo de campo. Cortesía Alvira Mercader |

En 1942, a sólo tres años de llegar al país, Cruxent realiza una serie de excavaciones en el sector Camburito, cerca del poblado de Palo Negro, al este del lago, donde logra extraer cuatro urnas funerarias (Antczak A. y Antczak M., 2006). Allí comienza su prolífica carrera que lo catapulta al lugar de honor que hoy ocupa en el parnaso de la arqueología venezolana y americana. Según el documental “José María Cruxent un investigador” (2008) comienza a relacionarse con conocidos investigadores del área, presentando sus hallazgos e intercambiando experiencias. Participa en trabajos de campo en compañía de especialistas, donde demuestra sus dotes, ímpetu, temple y fortaleza (Tv UNEFM, 2008).

De esta manera, en 1945, a seis años de su arribo, es nombrado director del Museo de Ciencias de Caracas, cargo que le permite apuntalar su trabajo investigativo y ampliar su radio de acción a todo el país (Cruxent y Rouse, 1982). Un año después tiene la oportunidad de regresar al territorio lacustre, esta vez con integrantes de la Comisión de Arqueología de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, encargado de guiar los trabajos de excavación en la zona de Tocorón, al sureste del lago, donde actividades humanas ponían en riesgo de destrucción restos arqueológicos prehispánicos (Antczak A. y Antczak M., 2006). Los resultados arrojaron gran cantidad de objetos rescatados, a la vez de similares deducciones en la estratigrafía presentadas por Osgood en los estudios del sitio (Antczak A. y Antczak M., 2006).

|

| Detalle de las vasijas del río Vigirimita. Fuente: Hallazgo de vasijas funerarias en el río Vigirimita |

|

| Detalle de las vasijas del río Vigirimita. Fuente: Hallazgo de vasijas funerarias en el río Vigirimita |

El reporte de este descubrimiento, a orillas del río Vigirimita, efectuado fortuitamente mientras se extraía arena en uno de sus márgenes, hace suponer la existencia en el área de otros objetos de interés arqueológico. Sin embargo, la explotación minera desarrollada desde hace décadas en esos predios posiblemente haya barrido con la mayoría de los vestigios, perdiéndose de esa manera los aportes que hubieran arrojado en la reconstrucción del pasado prehispánico de la región.

En 1948 nuevamente Cruxent hace presencia en la cuenca Tacarigüense, realizando un trabajo de campo en el poblado de Mariara, al norte del lago, en compañía de colegas de la Comisión de Antropología de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle. Allí examinaron “una gran laja de piedra con una serie de profundas concavidades artificiales”, aseverando estos autores “...que probablemente [las concavidades] servían para moler granos y otras sustancias como sal marina, colorantes y semillas...” (Antczak A. y Antczak M., 2006: 426). De seguro que Cruxent y sus colegas describen a la famosa “Piedra de los Pilones”, ubicada en el cauce del río Mariara, a escasos metros de la plaza Bolívar de la localidad homónima.

|

| Piedra de los Pilones. Cauce del río Mariara, zona nororiental del lago de Valencia. Foto: Leonardo Páez |

Es probable que el hallazgo del río Vigirimita, aunado a los trabajos de Luis Oramas (1939) que sacan a la palestra la existencia de un importante conjunto de petroglifos y alineamientos pétreos, haya generado el interés del Precursor por arremeter cabalmente prospecciones en la zona. Es así como en 1952 presenta algunas notas y dibujos sobre los alineamientos pétreos de los sitios de Vigirima y “Cerro Pintado” (Painted Hill, en el original en inglés), incluyendo los “litoglifos”, así denominados por él. En sus observaciones, ubica la longitud total de las cuatro construcciones pétreas de “Cerro Pintado” en un aproximado de 42, 142, 59 y 28 metros, sin señalar datos sobre su ubicación; y de 234,5 metros para el alineamiento de Vigirima, con una “diferencia de nivel entre la llanura y la colina de unos 66 metros”, en su traducción al español (Cruxent, 1952: 293). Se infiere que este dato corresponde a la diferencia de altura sobre el nivel del mar, entre su inicio, en la “llanura”, y su final, en la “colina”.

|

| Monolito derribado y muescado en Piedra Pintada |

|

| Monumento en conmemoración a la Batalla de Vigirima. En segundo plano, el alineamiento pétreo. Foto: Leonardo Páez |

Para el año 1955 Cruxent es invitado a examinar los trabajos de remoción de tierra en la construcción de la fábrica de industrias Palmolive, en el sector Michelena de la actual ciudad de Valencia, al oeste del Lago, donde aparecieron una serie de artefactos líticos a una profundidad de dos metros (Cruxent y Rouse, 1982). Aunque la mayoría de los objetos permanecieron en manos de quienes los encontraron, Cruxent pudo prender una muestra representativa de todos los tipos encontrados, siendo éstos la mitad de una piedra de moler, dos manos de morteros, dos hachas y un hacha lítica (Cruxent y Rouse, 1982). Con la información de las capas estratigráficas descritas por él, Sanoja y Vargas (1999), basándose en los contextos arqueológicos de Las Varas, Manicuare y Pedro García, de la región noreste de Venezuela, especulan sobre el fechamiento de este yacimiento, ubicándolo entre el 1.600 y 600 años antes de Cristo. Según estos autores, las evidencias hacen suponer que ya para este temprano período, en la Cuenca del Lago existían posibles campamentos de recolectores-cazadores en proceso de tribalización, es decir, con poblados semi-permanentes e incipientes prácticas agrícolas, en clara asociación con los que denominan modo de vida III, característico del sitio de Las Varas (Sanoja y Vargas, 1999).

|

| Artefactos líticos del Complejo Michelena. Fuente: Arqueología Cronológica de Venezuela |

|

| Piedra de los Delgaditos. Fuente: Litoglifos de la Piedra de los Delgaditos en la fila de Los Apios, Vigirima, Carabobo |

|

|

| Codificación de las grafías de la Piedra de los Delgaditos. Fuente: Litoglifos de la Piedra de los Delgaditos en la fila de Los Apios, Vigirima, Carabobo |

Y, para finalizar el análisis de esta obra de Cruxent, el autor, en una visión prospectiva, refiere que “...solamente poco a poco se irán conociendo todos estos documentos arqueológicos, que en un futuro serán útiles para el mejor conocimiento de la historia de nuestros orígenes remotos...” (Cruxent, 1960: 21). De aquí se desprenden varias reflexiones: Por una parte, la sapiencia del Precursor en reconocer el trabajo de investigación como una labor acumulativa, en donde el tiempo y el aporte de hombres que como él vibran con “el alma de los objetos”, van “poco a poco” desentrañando las incógnitas y colocando el conocimiento al alcance de todos. Y por otra, el valor que le otorga a las Manifestaciones Rupestres como objetos arqueológicos de significativa importancia para el conocimiento de la historia de la Nación, pudiendo su estudio contribuir al esclarecimiento de los procesos iniciales que intervinieron en la formación de la venezolanidad.

De acuerdo a esta visión, resulta incongruente el estado de ignominia en que se encuentran las Manifestaciones Rupestres del país, haciéndose imperativo realizar acciones que redunden en su defensa, rescate y conservación. Acosta Saignes (1956) advierte, hace más de cincuenta años, la tarea urgente de realizar publicaciones de registros sistemáticos fidedignos, la elaboración de comparaciones, clasificaciones, y el análisis de relaciones entre zonas contiguas y otras de América. Todo lo anterior, hoy día, está por hacerse. Con el esfuerzo de muchos especialistas en la materia, se ha avanzado en el conocimiento de las Manifestaciones Rupestres del valle de Vigirima. Tiempo y aportes de hombres, como lo asevera Cruxent, arrojan un inventario de 19 yacimientos con cientos de rocas y grafías que aún están a la espera de registro, clasificación, análisis, inventario y demás tanteos que permitan su comprensión.

|

| Cortesía Alvira Mercader |

Referencias

Acosta Saignes, M. (1956). Introducción a un análisis de los petroglifos venezolanos de B. Tavera Acosta. Caracas, Venezuela.

Antczak, A. y Antczak, M. (2006). Los ídolos de las islas prometidas. Arqueología prehispánica del archipiélago de los roques. Editorial Equinoccio, Universidad Simón Bolívar, Venezuela.

Ernst, A. (1987). Obras Completas. Tomo VI. Ediciones de la Presidencia de la República. Caracas, Venezuela.

Cruxent, J. M.

(1947). Hallazgo de vasijas funerarias en el río Vigirimita (Guacara. Edo. Carabobo). Separata de Acta Venezolana, tomo III, julio 1947 – junio 1948. Caracas, Venezuela.

(1952). Notes on venezuelan archeology. Vol. III del 29º Congreso Internacional de Americanismo, Universidad de Chicago, EE.UU.

(1960). Litoglifos de la Piedra de los Delgaditos en la fila de Los Apios, Vigirima, Carabobo. Boletín Informativo nº 1, octubre. Departamento de Antropología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Caracas.

(1982). Arqueología cronológica de Venezuela Vol. I. Ernesto Armitano Editor. Caracas, Venezuela.

Idler, O. (2007). La simbología pleyádica en los glifos carabobeños. Ponencia presentada en el III Congreso Suramericano de Historia. Universidad de los Andes, Mérida.

Oramas, L. (1959). Prehistoria y arqueología de Venezuela. Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales. Tomo 20, nº 93. Reproducción del artículo aparecido en las Actas de la Primera Sesión del 27º Congreso Internacional de Americanismo, México. 1939. Págs. 277 a 302.

Rojas, A. (1878). Estudios indígenas. En: Rojas, A. (1907). Obras escogidas. Garnier Hermanos, Libreros-Editores. París, Francia.

Sanoja, M. y Vargas, I.

(1992). Antiguas formaciones y modos de producción venezolanos. 3ª Edición. Monte Ávila Editores. Caracas, Venezuela.

(1999). Orígenes de Venezuela. Regiones geohistóricas aborígenes hasta 1500 d.C. Comisión Presidencial V Centenario de Venezuela. Caracas, Venezuela.

TV UNEFM (2008). José María Cruxent un investigador. Documental dirigido por Nicole Richard y producido por Francisco Yegres. Consultado el 22 de Diciembre de 2009 en: http://www.youtube.com/watch?v=ESEqc1598E8

Comentarios

Publicar un comentario