Lenguas, etnonimia, antroponimia y asientos indígenas tacarigüenses del siglo XVI

(Languages, ethnonimia, anthroponymy and indigenous Tacarigüense seats

of the 16th century)

Páez, Leonardo

leopaezorama@gmail.com

Fecha de culminación: abril de 2018

Publicado

en: Boletín Antropológico. Año 36. Julio - Diciembre 2018, N° 96. ISSN:

2542-3304 Universidad de Los Andes, Museo Arqueológico, Mérida, Venezuela. pp. 328-351.

Disponible:

http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/45389/articulo4.pdf?seq uence=1&isAllowed=y

Resumen

A partir de datos emanados de

fuentes histórico-documentales tempranas, se brindan aportes para la determinación

de los grupos aborígenes que habitaron la región geohistórica del lago de

Valencia (Venezuela) durante el siglo XVI. Específicamente, se compilan datos e informaciones relacionadas con las lenguas, la

etnonimia, la antroponimia y los asentamientos indígenas al momento de la

ocupación europea de esa región, con lo cual se establecen inferencias

relacionadas con el contexto socio-cultural de estos grupos en aquel momento

histórico.

Palabras

clave. Lago de Valencia, siglo XVI, lenguas,

etnonimia, antroponimia.

Abstract

From

data emanating from early historical-documentary sources, contributions are

provided for the determination of the aboriginal groups that inhabited the

geohistorical region of the lake of Valencia (Venezuela) during the sixteenth

century. Specifically, we compile data and information related to languages,

ethnonymy, anthroponymy and indigenous settlements at the time of European

occupation of that region, with which inferences are established related to the

socio-cultural context of these groups at that historical moment.

Keywords.

Lake of Valencia, sixteenth century, languages, ethnonymy, anthroponymy.

1. Introducción

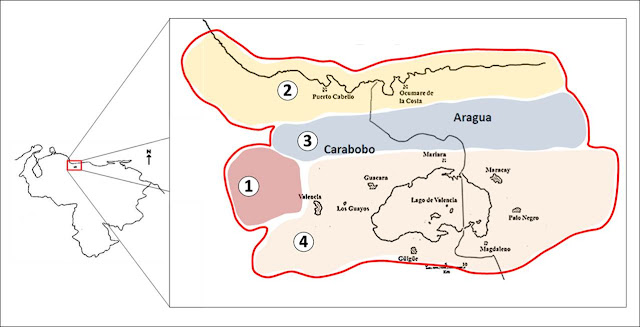

Es importante advertir, inicialmente, lo

complejo que resulta la determinación de los grupos aborígenes que habitaron la

región geohistórica del lago de Valencia[i] y su

contexto social y cultural al momento del llamado “descubrimiento y conquista”

europea (s. XVI. Mapa 1). Son palpables las dificultades que se presentan para

conocer las lenguas, los gentilicios, los antropónimos o la ubicación de los asentamientos

indígenas, elementos que en los últimos tiempos han sido motivo de estudio sin

lograrse resultados concluyentes.

De ello se deriva el problema de investigación

tratado en este trabajo: cómo aproximarse al conocimiento de los grupos

aborígenes tacarigüenses del siglo XVI y a su contexto social y cultural. Frente

a esta interrogante se encuentra la insuficiencia y el carácter fragmentario de

los datos, en su mayoría los que proporcionan los documentos coloniales. De

manera que el lector encontrará en las próximas líneas un intento de

compilación general de lo encontrado en las crónicas -esencialmente del

dieciseiseno siglo- sobre las lenguas, los gentilicios, la etnonimia y los asentamientos

indígenas de esa región, y, sobre la base de las evidencias encontradas, una

serie de inferencias que pretenden establecer tentativamente un marco general del

contexto social y cultural nativo de ese espacio temporal. Se espera con ello brindar

aportes al conocimiento y comprensión de la etnohistoria tacarigüense.

2.

Las lenguas

Posiblemente, la información más

temprana sobre las lenguas tacarigüenses sea la señalada por el alemán Felipe

de Hutten (1535), cuando hace alusión a comunidades indígenas tal vez alojadas

en la comarca de Borburata por los límites del estado Falcón: “…(estos

indios hablan) otro idioma [que los indígenas de Coro] (y son de) otra nación y son los eternos enemigos de los CACQUENCIOS…” (1988 [1535]: 350). Esta información, aunque debatible por

lo incierto de la adscripción geográfica, tal vez muestre que la lengua de los

habitantes aborígenes de la costa litoral carabobeña era disímil a la hablada

por los arawak-parlantes Caquetíos[ii]

del área falconiana.

Acaso menos controversiales sean las

alusiones del gobernador Juan Pérez de Tolosa[iii] (1546),

referidas a indígenas que vivían al Este de la laguna de Tacarigua: “…a tres y quatro

e a diez e a quinze leguas [de la laguna] ay yndios en mediana cantidad de nación caracas y de otras naciones…”

(AHN, Signatura Diversos-Colecciones, 23, N.6, Folio 8). Asumiendo que el

testimonio señale un recorrido expedicionario de Oeste a Este siguiendo los

valles de los ríos Turmero, Aragua y Tuy[iv],

los dos primeros asentamientos se habrían encontrado a 16,5 y 22 kilómetros[v]

de la orilla Oriental del lago, coincidiendo entonces con la ubicación en

territorio tacarigüense de los actuales poblados de Turmero y San Mateo.

Finalmente, en documentos fechados

entre 1552 y 1553 emanados del recién fundado pueblo de Borburata[vi],

se encuentra valiosa información sobre los grupos indígenas de la región. Allí,

se manifiesta la existencia de las lenguas Guayquerí,

Taguano y Caraca, las dos primeras habladas en la culata Occidental del lago

de Valencia, valle de Chirgua y

sectores intermedios, y la segunda al Este del poblado de Borburata, esto es,

el litoral aragüeño y más allá (Ponce y Vaccari de Venturini, 1980). Asimismo, estos

documentos sitúan en la región a un número reducido de individuos hablantes de

lenguas no-tacarigüenses, trasladados forzosamente por los europeos desde sus

lugares de origen (Ibíd.).

3.

La etnonimia

Existen ciertas referencias

tempranas, algo vagas, como la de Nicolás Federmann (1531), donde se alude a la

presencia de europeos que habían llegado, según testimonios compilados entre los

indígenas del río Coaheri (hoy Cojedes),

...“ en una casa grande sobre la misma

agua que nos señalaban como el mar [y que se encontraban] en un pueblo pequeño de la nación

Guaycaries, que estaba a dos días de camino de aquel lugar, en la orilla del

mar o lago” (Federmann, 1988 [1557]: 208, 213). En base a esta información,

pudiera especularse que el sitio donde se emplazaba el mencionado pueblo haya sido

el área litoral tacarigüense.

Otra noticia temprana sobre

gentilicios, igual de controvertible, se halla en un pasaje de la obra Elegías de Varones Ilustres de Indias (1589),

fechada en 1543. Allí, se presume, está el inicio de una interesante polémica

entre investigadores[vii]

en relación a la supuesta existencia de una parcialidad denominada Tacarigua señoreando los predios

Occidentales de la laguna:

Y en un invernadero que

tuvimos, / Después de vueltos a la serranía, / El uno, camarada de mi rancho, /

Llamado Bernardino de Contreras, / Natural de Toledo, muchas veces / La

disposición vista de la tierra, / Decía que poblásemos en ella / En un valle de

los de Tacarigua, / Do la Nueva Valencia fue fundada / Muchos años después por

Venezuela (En Pardo, Ibíd.: XXXIII-XXXIV).

Algunos informes sobre etnónimos

tacarigüenses, acaso de mayor credibilidad, se hallan de aquí en adelante, como

los señalados en los documentos de Borburata (ya referenciados). Éstos ubican

por la vertiente Norte cordillerana del litoral hoy aragüeño a los Chagaragotos, tal cual se entrevé en el Juicio de residencia al capitán Peralvarez

(Ponce y Vaccari de Venturini, Ibíd). Con respecto a la sección Occidental tacarigüense, señalan a los Guayqueríes señoreando los valles

lacustres del lago, ocupando a su vez el área litoral carabobeña y el valle de

Chirgua (Ibíd.). Tal vez este grupo se extendía, formando una unidad, hasta el

territorio del actual estado Cojedes, si se toma en cuenta lo dicho por

Federmann sobre los indígenas que encontró en 1531 a orillas del Coaheri:

...“llegué a dicho río, llamado

Coaheri, encontré (...) cerca de

seiscientos indios Guaycaries (...)

Todas sus casas de pesquería están en la orilla del agua y allí hacen sus

mercados (...) es sólo pescadora y es

señora del agua” (Federmann, Ibíd.: 210).

Otros documentos del dieciseiseno siglo

mencionan la presencia de los Meregotos en la culata Oriental del lago

de Valencia (Actas del Cabildo de Caracas. En: Briceño Iragorry, 1943 I).

Finalmente, la última referencia localizada indica la existencia de una

parcialidad llamada Taguanos en el

área costera carabobeña (ya referenciada), grupo étnica y lingüísticamente

diferente a otros de la región (Ponce y Vaccari de Venturini, Ibídem).

4.

Los antropónimos

La información vinculada con la

antroponimia tacarigüense resultó ser más sustanciosa en lo cuantitativo. En

primer término, existe un reporte del cronista Castellanos sobre los indígenas

que habitaban las riberas de la laguna de Tacarigua, aunque controversial por

el contexto espacial y temporal en que supuestamente fue realizado[viii]:

…Damos en Tacarigua, que es

un lago / De siete leguas de circunferencia, / Con islas dentro, do los

infieles / Tienen jardines, huertas y verjeles. / “Si quereis que sus nombres

os declare, / Pues la memoria dellas no se escapa, / Son Patenemo [sic] y

Aniquipotare, / Ariquibano, Guayos, Tapatapa: / Con otras, que si alguno las

hollare, / Podria mejorar su pobre capa / Con el oro que tienen naturales / En

joyas y preseas principales. (Parte I, Elegía IX, canto II. En: Castellanos,

Ibíd.: 26).

Más adelante, durante la toma de

posesión de la laguna de Tacarigua se

menciona a Patanemo, don Diego y Naguanagua como los indígenas

denominados “principales” que fueron “pacificados” junto a los demás individuos

de sus respectivos asentamientos (Nectario María, 1967). Luego, los documentos

de Borburata (1552-53) revelan a los principales Taguaxen y Patacare (Patagare, Guatacare o Guatacara) como

habitantes de la comarca de la laguna de Tacarigua,

junto a los indígenas Conuche, Aneque,

Oroyma (u Orayma. Mujer), Peteque (mujer), Mauco, Guayapatare (acaso otra variante de Patacare), Tope, Guacario

(Guacaroa o Guacarao), Yavromaco,

Curamunxa, Pomue (Pomne, Pomie o Pamie, de segundo nombre Tetumo), Cureña, Beciano, Pequeroayma (mujer), Cueque, Caramay y Moroco

(Ponce y Vaccari de Venturini, Ibíd.).

Otro testimonio presente en estos

documentos muestra al principal Myne,

junto a otros que vivían en su asentamiento o cercanos a él, llamados Guazina (Guacina o Guaxina), Moco, Chavrigoto (del asiento de Herubima), Tocure (Tacuro, Tacare o Tacure. Del asiento de Herubima), Guajara, Purooco, Carave (Carabi

o Caribe), Paneyma, Guaymaxa (o Guanaymaxa),

Payaca, Areca (mujer), Maracay (o Maricay. Mujer), Orocomay

(u Orocamay. Mujer), Agaje (del asiento de Naguanagua), Carigoa y Faxara (Ibíd.).

Otros principales son apuntados en ese relato, como Guaymara, Herubima, Oroyma,

Heregoa y Toropini (Ibíd.). Asimismo, en otra sección se hace mención al

principal Pascoto (Ibíd.).

En otros documentos se nombran

habitantes de la sección Oriental tacarigüense, entre ellos a los principales Casco Quebrado[ix]

(Castillo Lara,

1977) y Totoubtar y su grupo (AANH. Traslados. Tomo III-27. Ibíd.). Además,

en legajos del siglo XVII vinculado a las encomiendas de La Victoria[x]

(extremo Este de la cuenca del lago), se señalan a los principales Gonzalo Arima y Diego Tayzcaima (Ibíd.). Mientras tanto, en el litoral aragüeño son

mencionados el principal Charayma y

su hijo Charamaya, abuelo y padre de

la cacica Isabel, madre a su vez del mestizo Francisco Fajardo (Oviedo y Baños,

1992 [1723]; Ayala Lafée, 1994-1996).

5.

Sobre los asentamientos y su ubicación

En palabras de Nectario María (1967),

Patanemo fue el indígena más

influyente del lago de Valencia[xi]

al momento de la colonización europea. Su lugar de residencia se ubicaba

cercano a la laguna de Tacarigua, de acuerdo al testimonio del español Francisco

Sánchez, como sigue: …“el asiento que se

dice de Patanemo cerca de la laguna de Tacarigua”… (Nectario María, 1967: 342). Sobre el sitio exacto donde se

ubicaba su asiento, los datos sugieren una factible relación con el lugar donde

se fundó la encomienda y subsiguiente pueblo de doctrina de Guacara. Este planteamiento se sustenta en

la existencia de un anterior asentamiento indígena en las tierras donde se fundó

este poblado, tal como se evidencia en la documentación sobre la entrega en

encomienda de...“unos indígenas

localizados en terrenos que después ocupara el pueblo de Guacara”... (Lugo

Escalona, 2008: 25), hecho sucedido en 1579 y que involucra a Juan González

Morcillo[xii]

(Ídem.). Pero también, antes de esa encomienda, se encuentra la información

sobre la existencia del hato Patanemo,

fundado por Alonso Díaz (uno de los primeros habitantes de la Nueva Valencia

del Rey) en el repartimiento de tierras y encomienda de indios a él otorgados

en el valle de Vigirima y su vertiente cordillerana (Ibíd.; Nectario María,

1970).

Con respecto al principal Naguanagua, es posible ubicar su lugar

de asentamiento a través de la toponimia regional, pues con su nombre se conoce

a un centro poblado y a un municipio en las tierras regadas por el río

Cabriales, entre la ciudad de Valencia y el piedemonte Sur de la cordillera de

La Costa. Sobre el origen de este topónimo, vale decir que las fuentes

documentales del siglo XVI son claras al asentar la existencia del principal Naguanagua, vocablo escrito con algunas variantes

que en todo caso no producen variaciones significativas en su fonética (Ponce y

Vaccari de Venturini, Ibíd.).

Sobre el principal don Diego, y debido a su rápida

conversión al cristianismo, se sospecha que éste haya sido el que “acogió” a

Villegas y su hueste cuando la toma de posesión de la laguna (1547), acaso siendo

su grupo el primero de la zona en claudicar a los términos del requerimiento redactado por este

conquistador[xiii].

De ser así, es plausible suponer que la ceremonia de posesión se haya producido

en el territorio por él señoreado, ...“sin

contradicción de persona alguna”... (De Armas Chitty, 1983: 92), incluso

con su colaboración. En consecuencia, sería lógico pensar que las tierras de

este principal estuviesen ubicadas en la ribera Oeste de la laguna, sitio por

donde entraría Villegas considerando su salida desde el joven asiento del

Tocuyo (Nectario María, 1970). Estas presunciones permiten asociar a don Diego

con el Guayos mencionado por Juan de

Castellanos, pues, bajo este nombre se conoce actualmente a un poblado cercano

a la orilla Occidental del lago, capital del municipio homónimo. Esto situaría

su espacio territorial en las tierras bañadas por el curso medio y bajo del río

San Diego-Guayos.

En cuanto a Aniquipotare y Ariquibano,

mencionados por Castellanos, el asunto se torna más confuso, en vista de la

ausencia de datos en los documentos y la pérdida de sus voces en la toponimia

regional. Tal vez ellos y sus asentamientos tuvieron una efímera influencia o

permanencia luego de la colonización europea. Probablemente estos indígenas y

su grupo estuvieron en la lista de “pacificados” de Villegas en su toma de

posesión del cuarenta y siete, aunque sus nombres no se señalen en la

documentación de la época. Pero además, teniendo la información que sus

asentamientos se situaban a orillas de la laguna, y tomando en cuenta la

ubicación tentativa de las aldeas de Guayos

y Patanemo, quizá éstos se emplazaban

al Este de los territorios ocupados por estos principales, esto es, en las

tierras bañadas por los ríos Ereigüe,

Cura y Mariara, (municipios San Joaquín y Diego Ibarra del estado Carabobo).

Más imprecisos son los datos para

con otros indígenas principales, presumiblemente ubicados en la culata

Occidental tacarigüense, resultando embarazoso ubicar sus emplazamientos. Entre

ellos está el caso del principal Myne,

cuyo asiento, dicen las fuentes, se localizaba en un valle de nombre Aneta, topónimo actualmente desaparecido

de la geografía tacarigüense (Ponce y Vaccari de Venturini, Ibíd.). Quizá este

valle se encontraba cercano al territorio de Naguanagua, de acuerdo al testimonio de Juan Domínguez Antillano

durante la querella suscitada por la muerte de dos cristianos en esa aldea (Ibíd.).

Igual situación se presenta con los principales Taguaxen y Patacare,

cuyas aldeas eran vecinas en la “comarca de la laguna de Tacarigua”, pero sin

mayores datos como para determinar con exactitud sus sitios de emplazamiento

(Ibíd.). La circunstancia es diferente con Conopoyare,

existiendo referencias que lo ubican en el valle de Chirgua: ...“casa del principal conopoyare en chiroa (…)

el rrepartimiento de rrodrigo pareja en

conopoyare”... (Ibíd.: 273, 275).

No así con Heregoa, Toropini, Herubima y Guaymara, voces que tampoco sobrevivieron en la toponimia regional

pero cuyos asentamientos tal vez se habrían situado aledaños al valle de Aneta y Naguanagua, tal vez entre éstos y el valle de Chirgua (Ibíd.).

El caso del asiento de Oroyma (indígena principal mencionado en

los documentos de Borburata) merece especial atención, pues estaría mostrando los posibles vínculos o filiaciones de los

grupos tacarigüenses con parcialidades ubicadas al Occidente de la región.

Pues, las evidencias sugieren que su aldea se habría ubicado al Oeste del valle

de Chirgua, acaso en las montañas de Canoabo,

alejadas éstas alrededor de seis leguas -en línea recta- del Noroeste lacustre,

tal cual señalan los documentos (Ibíd).

Con respecto a los asientos de Taguaxen, Patacare, Heregoa, Toropini, Herubima y Guaymara (todos sin ninguna referencia en la toponimia regional),

su ubicación tentativa en los estribos montañosos localizados entre el valle de

Chirgua y el valle de Naguanagua se sustenta con la

interpretación del contexto espacial y temporal relacionado con los documentos

de Borburata (Ibíd.). Este contexto está vinculado con la vida de los primeros

colonos europeos tacarigüenses, entre 1552 y 1554, lapso de tiempo en que sus

intereses se concentraron en explotar las minas auríferas de Chirgua, actividad

que esperaban trajera prosperidad a la recién fundada ciudad de Borburata

(Nectario María, 1967).

Para la sección Oriental

tacarigüense, los documentos mencionan la ubicación de dos asientos: el de Tapatapa y el de Pascoto. Del primero, puede inferirse su ubicación por su

pervivencia como hidrotopónimo en las tierras contiguas a la vertiente Oriental

de la península La Cabrera (Castillo Lara, Ibíd.), lo que coloca este asiento

en las cercanías de la desembocadura en el lago de Valencia del actual curso de

agua que se conoce con ese nombre. La ubicación del asiento de Pascoto se sustenta en la explícita

alusión al valle de Turmero, lo que

sugiere su emplazamiento en las tierras donde actualmente se halla la ciudad de

Turmero, al piedemonte de la

Cordillera de la Costa (Ponce y Vaccari de Venturini, Ibíd.). Este asiento de Pascoto, por cierto, tal vez se

encuentre asociado al citado reporte del gobernador Pérez de Tolosa sobre la

presencia de indígenas en mediana cantidad a tres leguas (16,5 kilómetros) al

Este de la laguna. Cabe señalar de este reporte un tercer asentamiento a cuatro

leguas (22 kilómetros) de la orilla del lago, sin reseñas en cuanto a su nombre

y adscripción étnica, pero que quizá fije una conexión con el actual poblado de

San Mateo.

Otros posibles asentamientos se

infieren en los documentos consultados, como el coligado al principal Casco Quebrado, por los límites orientales de las

tierras del lago (Probanza

de Méritos de Sancho del Villar. 1590. En: Castillo Lara, Ibíd.). Igualmente, se encuentra el nombre del principal Totoubtar y su grupo como habitantes de

la culata Oriental de la laguna (AANH. Traslados. Tomo III-27. Ibíd.). Además, están

los principales Gonzalo Arima y Diego Tayzcaima como habitantes del valle de Purica, Aragua (Ibíd.), mención que los

ubica en las cercanías del valle de Turmero.

Entretanto, por la costa aragüeña se

encontraba el asentamiento del principal Charayma

y su hijo Charamaya, deducible por

fuentes documentales del dieciséis y posteriores a él. En efecto, el cronista

Oviedo y Baños (Ibíd.: 127) plantea que doña Isabel, la cacica guayquerí de la isla de Margarita, era ...“nieta de un Cacique, llamado Charayma; del

valle de Maya en la provincia de Caracas, nombre con que (...) fue conocida desde el principio de su

descubrimiento aquella parte de tierra”. Bajo el nombre Maya se define actualmente a una

localidad, un puerto y un río de la zona costera Central, limítrofe entre los

actuales estados Vargas y Aragua (Acevedo, 2005), factiblemente el sitio de

emplazamiento del mentado valle de Maya

del siglo XVI, esto es, las tierras del cacique Charayma y su grupo. En relación con Charamaya (hijo de Charayma

y padre de Isabel), Ayala Lafée, fundamentada en los estudios de Enrique Otte

(1977), cita un documento del Archivo General de Indias con fecha 2 de julio de

1529, que dice: “Doña Isabel, cacica del

Valle de la Margarita, hija del Cacique Charamaya” (Ayala Lafée, Ibíd.:

63). De que el cacique Charamaya era

hijo de Charayma -y, por tanto,

habitante de la costa aragüeña-, Ayala Lafée lo explica por la etimología del

vocablo y por los patrones de residencia matrilocal que regían las uniones

maritales de los grupos “Caribanos” (Ibíd.).

5.

Notas finales

De acuerdo a los datos e

informaciones presentadas, para el siglo XVI la región tacarigüense estuvo

habitada mayormente por grupos de lengua Guayquerí

y Caraca, de la familia lingüística Caribe de la costa. Se evidencia una

marcada y definida ocupación espacial de ambos contingentes lingüísticos, Guayquerí en la sección Occidental y Caraca en la Oriental, acaso explicada

por la topografía regional y por los contextos históricos que envolverían la

llegada y asentamiento de estos grupos a la región.

Se insinúa entonces la posibilidad

que parcialidades Guayqueríes y Caracas hayan conformado diferenciados

bloques de dominio territorial, lo que pudiera explicar las disímiles actitudes

que tomaron los indígenas de las secciones Occidental y Oriental tacarigüense

frente a la pretensión totalitaria-esclavista europea del siglo XVI.

Ciertamente, mientras que los primeros optaron como estrategia de sobrevivencia

la entrega de la soberanía a través de la sumisión pactada, los segundos

prefirieron la lucha armada como defensa de su territorio y de sus libertades

individuales y colectivas (véase AHN, Signatura Diversos-Colecciones, 23, N.6,

folio 8; De Armas Chitty, Ibíd.; Nectario María, 1967; Ponce y Vaccari de

Venturini, Ibíd.; Nectario María, 1945; Castillo Lara, Ibíd; Ayala Lafée, Ibíd.).

La distinción lingüística de cada

sección se manifiesta en la etnonimia, con la presencia de parcialidades Guayqueríes ocupando costa carabobeña,

culata Occidental del lago y montañas y valles de Guataparo y Chirgua (y acaso

más allá), quizá fraccionadas en sub-grupos cuyos denominativos pasaron inadvertidos

en las crónicas de la época. Para la sección Oriental se reportan comunidades Chagaragotos y Meregotos, en tanto que sub-grupos Caraca, las primeras en el área costera aragüeña y las segundas en

los valles de la culata Este del lago de Valencia. De acuerdo a los datos

compilados, los Meregotos abarcaban

el territorio comprendido por las micro-cuencas de los ríos Turmero y Aragua, ocupando entonces buena parte del área Oriental de la

cuenca valenciana (Castillo Lara, Ibíd.). Por su parte, los Chagaragotos son mencionados habitando

la “costa arriba” del pueblo de Borburata, dominando el área costera aragüeña y

más allá, si se consideran las cuarenta leguas (220 kilómetros) que alude

Perálvarez en su memorial (Ponce y Vaccari de Venturini, Ibíd.). Esto estaría

en mediana consonancia con lo dicho por Oviedo y Baños (Ibíd.) cuando señala la

presencia de Chagaragotos en la

circunferencia del valle de San Francisco, actual valle de Caracas.

Es posible que estos gentilicios

hayan sido apenas una fracción de los tantos Caribe-hablantes asentados, tal vez existiendo, como ya se ha

comentado, sub-grupos con particulares auto-denominativos que no fueron

compilados en su oportunidad. Aún más: no debe descartarse la presencia de

ciertas parcialidades de lengua no-Caribe,

si se toma en cuenta la mencionada relación de Pérez de Tolosa y los ya

aludidos y enigmáticos Taguanos.

Para las tierras llanas de la culata

Occidental del lago, se ha propuesto la ubicación de las aldeas Guayos (don Diego), Patanemo, Naguanagua, Aniquipotare y Ariquibano, asociadas, en el mismo orden, con los actuales poblados

de Los Guayos, Guacara, Naguanagua y

-acaso con mayor riesgo de imprecisión- con los predios o cercanías de San

Joaquín y Mariara. Para la culata

Oriental se insinúa el asentamiento de Tapatapa

(cercano a la desembocadura del río homónimo), de Pascoto (asociado al actual pueblo de Turmero) y otro de nombre no mencionado en las fuentes, quizá

localizado en las tierras del actual poblado de San Mateo. Es posible también -no

obstante haber quedado en el anonimato documental del dieciséis-, la existencia

de otro asentamiento dominando la ruta Sur-Este hacia los llanos guariqueños,

acaso relacionado con el actual pueblo de Cagua

(mapa 2).

|

| Mapa 2. Posible ubicación de los asentamientos indígenas de la cuenca valenciana del dieciseiseno. Elaboración propia. |

Los territorios de los asentamientos

aludidos -a excepción de Naguanagua-,

posiblemente tuvieron bajo su jurisdicción las islas del lago inmediatamente

contiguas a sus áreas espaciales de influencia[xiv],

usufructuándolas como sitios de habitación o como áreas de cultivo y/o

rancherías para la pesca lacustre. Todos estos emplazamientos residenciales,

situados estratégicamente en las tierras llanas lacustres, factiblemente

arribaron al siglo XVI como reminiscencia del antiguo patrón de asentamiento

aborigen desarrollado en la región antes del período de contacto europeo. Esto

puede explicarse por la estratégica y substancial ubicación espacial de estos

asientos dentro del territorio lacustre, a saber: 1) Patanemo dominaba el principal camino trasmontano de origen

precolonial (el de Vigirima-Patanemo) que comunicaba la zona litoral carabobeña

con la culata Occidental del lago; 2) Naguanagua

se situaba en la entrada más Noroccidental de la depresión lacustre, aquella en

la que confluyen tres caminos que comunican a la zona costera y el valle de

Chirgua, y de allí a la serranía de Nirgua; 3) Guayos se ubicaba en un punto neurálgico de las comunicaciones

hacia los sectores Sur y Suroeste del lago, o dicho más concretamente, hacia la

actual zona de Güigüe y el valle del río Pao, y más lejos, hacia los llanos

cojedeños; 4) Aniquipotare y Ariquibano dispondrían de los pasos

trasmontanos hacia la costa de Turiamo y Ocumare, y la culata Oriental del

lago, donde 5) se encontrarían Tapatapa

en primer lugar y más allá Pascoto,

dominando éstos la ruta que continuaba hacia el hinterland caraqueño al Este y

los pasos cordilleranos de la costa aragüeña entre Choroní y Puerto Maya (mapa 3).

Confirmar el origen de estos

asientos en la época precolonial supone el acopio de mayor información, en

especial aquella que pudiera aportar la disciplina arqueológica. Queda también

la interrogante sobre las causas que truncaron la transformación a topónimo de

la voz Patanemo en el área lacustre,

aunado a la preferencia de Guacara

como designación del pueblo de doctrina en el territorio presumiblemente

ocupado por este indígena principal. En este sentido, es importante destacar el

señalamiento de Nectario María (1970) sobre la ubicación del antiguo hato Patanemo, a dos leguas y media

(13,75 km si se asume la legua castellana equivalente a 5,5 km) de la Nueva

Valencia del Rey por el camino a Borburata, distancia que actualmente separa la

plaza Bolívar de Valencia con la entrada Oeste de Guacara (mapa 4).

Al parecer, los asentamientos del área litoral carabobeño (factiblemente Guayqueríes por el relato de Federman de 1531, antes mencionado) no habrían resistido los constantes embates de las huestes esclavistas de primera mitad del siglo XVI, motivo por el cual son nulos los reportes no obstante conocerse la existencia de una importante explotación de sal en la zona, posiblemente remontada a tiempos precoloniales tempranos, desbaratada por los europeos en la primera mitad de ese siglo (Vila en Antczak y Antczak, 2006). Tal vez, el principal Patanemo y su grupo, por estas razones sugeridas, cambiaría definitivamente su residencia del área costera a la otra banda cordillerana, localizándose allí al momento de la toma de posesión de Villegas. De que este indígena ostentaba una importante autoridad en el litoral carabobeño se sustenta en la existencia actual de un centro poblado, una parroquia, una ensenada, una punta y un río, todos llevando su nombre[xv] (Esté et al., 1996).

Para el caso del litoral aragüeño,

se reporta el asentamiento de Charayma,

relacionado con el actual poblado de Puerto Maya,

ejerciendo éste factiblemente el control de las comunicaciones y productos

marinos del área Centro-capital y más allá, demostrado por las conexiones

parentales mantenidas con los grupos Guayqueríes

de la isla de Margarita.

Por su parte, la presencia de aldeas

en lugares abruptos de montaña, tal cual los casos de Taguaxen, Patacare, Herubima, Guaymara, Heregoa y Toropini, ubicadas de manera tentativa

en el paisaje de valle inter-montano Chirgua-Guataparo de la sección Occidental

tacarigüense (incluyendo el asiento de Oroyma, más allá de estos límites),

denotaría el posible nuevo patrón de asentamiento adoptado como forma de

resguardo frente a las pretensiones esclavistas de los europeos. Lo mismo pudo

haber ocurrido en la sección Oriental, aunque no documentado, donde un grueso

de la población apostaría por ubicar sus sitios habitacionales en áreas

montañosas de difícil acceso, incluso fuera de la región, como pudo suceder

gracias a las ausencias de barreras socio-culturales y políticas con los

habitantes de la región Capital (Antczak y Antczak, Ibíd.).

La sugerida ubicación del asiento de

Oroyma en las montañas de Canoabo, supondría un caso de potencial filiación

socio-política y cultural de los Guayqueríes

tacarigüenses con aquellos ubicados en esa sección de la cordillera de La

Costa. Pero, a su vez, conlleva reponder si los indígenas de esa zona habrían

sido también Guayquerí-hablantes o, en todo caso, parlantes de otra variante

dialectal Caribe, con lo cual, de ser

así, se ampliarían los límites geográficos de la región tacarigüense del

dieciséis, como también del área de influencia de la lengua Caribe de la costa.

Debido igualmente a la falta de

obstáculos idiomáticos y culturales infranqueables, es factible que los

habitantes de las secciones Occidental y Oriental tacarigüense, tanto de la

costa como de la tierra adentro, lograran una forma de coexistencia pacífica

antes del arribo europeo (nexos socio-políticos y económicos), tal vez salpicada

con algunos episodios hostiles. Sin embargo, las relaciones interétnicas, si

existieron, no fueron capaces de producir una efectiva confederación para la

defensa de la soberanía territorial frente a la pretensión colonizadora

europea, lo que suma evidencias a favor de la insinuada diferenciación de los

devenires históricos de estos colectivos en tiempos precoloniales. Sin embargo,

por ahora, no hay forma siquiera de hilar un discurso tentativo sobre estas

tramas, en especial si los grupos serían de alguna manera descendientes de las

antiguas sociedades tacarigüenses precoloniales, aquellas que produjeron y

usufructuaron los objetos y vestigios arqueológicos (cerámica, arte rupestre,

terraplenes artificiales de tierra) que profusamente se han documentado en la

región.

Por otro lado, es posible que ambas

secciones geográficas mantuvieran vínculos socio-económicos y/o políticos, e

incluso religiosos, dentro de una determinada esfera de interacción que, para

el caso Occidental, quizá abarcaba los valles altos carabobeños, macizo de

Nirgua y valle del río Yaracuy, además de la cuenca alta del río Pao hasta su

empalme con los llanos de Cojedes. Para el caso Oriental los lazos apuntarían

hacia la cuenca alta y media del río Guárico y el llamado hinterland caraqueño

o región Capital, incluso más allá si se toman en cuenta los nexos parentales y

posiblemente socio-políticos y económicos mantenidos con los grupos Guayqueríes de la isla de Margarita.

Por último, no debe soslayarse la

información sobre la localización de un grupo lingüístico no-Caribe en el área litoral carabobeño, el

Taguano, quizá alguna variante

reminiscente del Maipure-Arawak que

en la época precolonial se hablaba en la región. Empero, y en contrapartida, quizá

se trate de ciertos individuos que se encontraban en las salinas de Borburata

cumpliendo sus labores de servicio como encomendados, y cuyo territorio de

origen tal vez se localizaba fuera del contexto espacial tacarigüense. No

debería descartarse esta última eventualidad, en tanto se sabe que muchos de

los europeos que fueron a poblar Borburata llevaron consigo sus indígenas

encomendados, originarios del área de Quíbor y El Tocuyo, actual estado Lara

(Juicio de Residencia al gobernador Juan Pérez de Tolosa y el Teniente Juan de

Villegas. En Ponce y Vaccari de Venturini, Ibíd.). No obstante, se dice que tales

indígenas eran Caquetío y Coyón, los primeros Maipure-Arawak y los segundos hablantes de la familia Ayoman-Gayón (Rivas, 1989 Tomo I). En

todo caso, y siguiendo la posibilidad de que hayan sido un grupo encomendado

extra-territorial, llama la atención el parecido del vocablo Taguanos con el topónimo Taguanes, nombre actual de una localidad

emplazada a siete kilómetros al Noreste de Tinaquillo, en el municipio Falcón

del estado Cojedes (Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales

Renovables, 1993), cercana a los límites Nororientales con el estado

Carabobo.

Referencias

bibliográficas

ACEVEDO, J. Israel. 2005. Toponimia indígena del municipio

Vargas. Colección temas de Vargas. Fondo Editorial Urimare, alcaldía de Vargas.

La Guaira, estado Vargas.

ANTCZAK, María Magdalena y ANTCZAK, Andrzej. 2006. Los

ídolos de las islas prometidas. Arqueología prehispánica del archipiélago Los

Roques. Editorial Equinoccio. Caracas.

ARMAS CHITTY, J. A. de.

1983. Carabobo: tierra de meridianos. Banco del Caribe. Caracas.

AYALA LAFÉE, Cecilia.

1994-1996. “La etnohistoria prehispánica Guaiquerí”. Antropológica [en línea].

núm. 82. Fundación La Salle. Caracas. Disponible:

http://www.fundacionlasalle.org.ve/userfiles/Ant%201994-1996%20No%2083%20p%

205-128.pdf [Consulta: 2012, febrero

10]. pp. 5-127.

BRICEÑO IRAGORRY, Mario (Edit.) 1943. Actas del cabildo de

Caracas, Tomo I 1573 - 1600. Consejo Municipal del Distrito Federal. Editorial

Élite. Caracas.

CASTELLANOS, Juan de. 1987. Elegías de Varones Ilustres de

Indias. Segunda edición. Academia Nacional de la Historia. Caracas, Venezuela.

CASTILLO LARA, Lucas Guillermo. 1977. Materiales para la

historia provincial de Aragua. Biblioteca de la Academia Nacional de la

Historia, nº 128. Caracas.

ESTÉ B., María E.; ESTELLER C., Rogelio M. y RONDÓN DE

ESTELLER, Carmen A. 1996. Diccionario toponímico del estado Carabobo. 2da.

Edición. Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela.

FEDERMAN, Nicolás. 1988. “Historia Indiana o Primer viaje de

Nicolás Federman”. En: Descubrimiento y conquista de Venezuela, tomo II:

Cubagua y la Empresa de los Belzares, segunda edición. Biblioteca de la

Academia Nacional de la Historia. Núm. 55. Pp. 155-250.

FUGUETT, Euclides (Comp.). 1982. Los censos en la iglesia

colonial venezolana (sistema de préstamos a interés), Tomo III. Academia

Nacional de la Historia. Caracas.

GARZA MARTÍNEZ, Valentina. 2012. “Medidas y caminos en la

época Colonial: expediciones, visitas y viajes al Norte de la Nueva España

(siglos XVI-XVIII)”. Fronteras de la Historia [en línea] Vol. 17-2, Disponible:

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4257689.pdf [Consulta: 2014,

febrero 10]. pp. 191-219.

GONZÁLEZ, Asdrúbal. 2008. San Esteban camino de la cumbre.

Italgráfica S.A. Caracas, Venezuela.

HERNÁNDEZ DE ALBA,

G. 1948. “Tribes of Nortwestern Venezuela”. En: Steward, Julian (Ed.). Handbook of South

American Indians. vol. 4. The Cirum-Caribbean Tribes. Bureau of

American ethnology. Bull.

143. Washington, DC.

HUTTEN, Felipe de. 1988. “Diario y cartas de Felipe de Hutten”. En: Gabaldón Márquez, Joaquín

(Comp.). Descubrimiento y conquista de Venezuela. Tomo II: Cubagua y la empresa

de los Belzares, segunda edición. Biblioteca de la Academia Nacional de la

Historia, núm. 55. Academia Nacional de la Historia. Caracas. Pp. 339-402.

IDLER, Omar. 2004. Toponimia, lexicología y etnolingüística

prehispánica. Contribución al estudio de algunas voces aborígenes de la cuenca

del lago de Tacarigua y de la región centro norte de Venezuela. Colección

historia “Alfonso Marín”, nº 132. Ediciones del Gobierno de Carabobo. Valencia,

estado Carabobo.

LUGO ESCALONA, Juan José. 2008. “Guacara: etapas

fundamentales en su desarrollo (1555-1810)”. Mañongo [en línea] No.30, Vol.

XVI; Enero - Junio 2008. Disponible:

http//:www.servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo/art1pdf [Consulta: 2014,

febrero 10].

MANZO, Torcuato. 1981. Historia del estado Carabobo.

Ediciones de la presidencia de la república.

MARCANO, Gaspar. 1971. Etnografía precolombina de Venezuela.

Valles de Aragua y de Caracas. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Pp.

29-142.

MARÍA, Nectario. 1970. Historia documental de los orígenes

de Valencia, capital del estado Carabobo, Venezuela. Madrid.

MARÍA, Nectario Hno. 1967. Historia de la fundación de la

ciudad de Nueva Segovia de Barquisimeto. Segunda edición. Impresos Juan Bravo.

Madrid, España.

MARÍA, Nectario. 1945.

“Documentos inéditos sobre la fundación de Valencia”. En: Boletín del Centro

Histórico Larense. Año IV, abril, mayo, junio, No. XIV. Editorial Pueblo.

Barquisimeto, Venezuela. Pp. 5-22.

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE

LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES. 1993. Diccionario geográfico del estado

Cojedes. Talleres del Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional.

Caracas.

MORALES MENDEZ, Filadelfo. 1991. Sangre en los conucos.

Reconstrucción etnohistórica de los indígenas de Turmero. Trabajo presentado

ante la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la U.C.V. para optar a la

categoría de Asociado. Turmero

OVIEDO Y BAÑOS, José de. 1992. Historia de la conquista y

población de la provincia de Venezuela. Biblioteca Ayacucho, num 175. Caracas,

Venezuela.

PARDO, Isaac. 1987. “Estudio preliminar: Juan de Castellanos

y su obra”. En: Castellanos, Juan de. Elegías de Varones Ilustres de Indias.

Segunda edición. Academia Nacional de la Historia. Caracas, Venezuela. Pp.

XI-LXVIII.

PÉREZ DE TOLOSA, Juan. 1546. Relación de las tierras y

probincias de la gobernación de Venezuela que esta a cargo de los alemanes.

Archivo Histórico Nacional de España,

ES.28079.AHN/5.1.14//DIVERSOS-COLECCIONES,23,N.6. 12 hojas folio. [En línea]

Disponible: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet

[Consulta: 2014 septiembre 11].

PONCE, Marianela y VACCARI DE VENTURINI, Letizia (comp.).

1980. Juicios de Residencia en la provincia de Venezuela II. Juan Pérez de

Tolosa y Juan de Villegas. Academia Nacional de la Historia. Caracas,

Venezuela.

RIVAS G., Pedro J. 1989. Etnohistoria de los Grupos

Indígenas del Sistema Montañoso del Noroccidente de Venezuela: Etnohistoria y

Arqueología del Sitio Arqueológico Cueva Coy Coy de Uria, Sierra de San Luís. Tomos

I y II. Trabajo final de grado, Escuela de Antropología, Facultad de Ciencias

Económicas y Sociales, Universidad Central de Venezuela, Caracas.

STRAUSS, Rafael. 1993. El tiempo prehispánico de Venezuela.

2da. Edición. Editorial Grijalbo. Caracas, Venezuela.

SUCRE, Luis Alberto. 1964. Gobernadores y Capitanes

Generales de Venezuela. Litografía Tecnocolor. Caracas.

Notas

[i] O región tacarigüense, como en adelante se llamará aquí, en honor

al nombre indígena del lago de Valencia a la llegada de los europeos. De

acuerdo a los datos obtenidos en este estudio, se asume que en el siglo XVI

esta área geográfica abarcaba una extensión aproximada de 4.500 km2

de la zona Centro-septentrional de Venezuela, integrada por cuatro paisajes

culturales claramente diferenciados: un paisaje costero al Norte, constituido

por la zona litoral de los estados Carabobo y Aragua; un paisaje cordillerano al

Centro, comprendido por el tramo de la cordillera de La Costa que pasa por el

estado Aragua y por los municipios Puerto Cabello, Diego Ibarra, San Joaquín,

Guacara, San Diego y Naguanagua del estado Carabobo; un paisaje lacustre al Sur,

compuesto por la depresión del lago de Valencia; y un paisaje de valle

inter-montano Occidental, ubicado en los valles de Chirgua y Guataparo y áreas

montañosas vecinas (municipios Valencia y Bejuma del estado Carabobo).

[ii] Los Caquetíos (los Cacquencios de Hutten), grupos de filiación

lingüística Arawak que principalmente ocupaban para el siglo XVI los actuales

estados Falcón, Lara y Yaracuy (Strauss, 1993 [1992]).

[iii] El licenciado Don Juan Pérez de Tolosa, fue nombrado Gobernador y

Capitán General de la Provincia de Venezuela por Real Cédula de 12 de

septiembre de 1545, ejerciendo el cargo entre 1546 y 1549 (Sucre, 1964).

[iv] Pensando se trate de una entrada expedicionaria, hasta ahora

inédita, realizada por habitantes de la llamada provincia de Venezuela por el

Oeste del lago de Valencia, siguiendo hacia el Este del territorio lacustre por

las tierras llanas. Se asume que Tolosa (Ibíd.) alude a los indígenas de la

culata Oriental pues antes menciona a los habitantes de las islas de la laguna.

También, en consonancia con otras fuentes documentales que ubican las

parcialidades Caracas en la hoy región Capital.

[v] Tomando en cuenta la legua castellana equivalente a 5,5 kilómetros

(Garza Martínez, 2012).

[vi] El pueblo de españoles de Borburata fue el primer asentamiento

europeo en suelo tacarigüense, fundado el 24 de febrero de 1548 por Juan de

Villegas en el litoral del actual estado Carabobo (de Armas Chitty, Ibíd.).

[vii] Consúltese Marcano, 1889 [1971]; Hernández de Alba (1948); Manzo,

1981; Idler, 2004; entre otros.

[viii] Según Pardo (Ibíd.), Castellanos arribaría a las Indias en 1539,

por lo que difícilmente habría sido testigo de la aquí relatada descripción del

español Velázquez sobre los indígenas tacarigüenses, supuestamente dichas

durante la expedición de Diego de Ordaz en 1532 por el río Uyapari

(Orinoco).

[ix] Posiblemente la traducción al español del nombre, una rareza en los

antropónimos documentados del dieciséis tacarigüense.

[x] Lo que ubica estos documentos posteriores a la fundación del pueblo

de doctrina de La Victoria en la segunda década del siglo XVII.

[xi] Habría que puntualizar de su sección Occidental.

[xii] Refiere Lugo Escalona (Ibíd.) que ésta sería la primera alusión al

término Guacara, vinculada entonces a esta encomienda, voz que se perpetuó a

través de la toponimia.

[xiii] Para mayor información sobre el requerimiento de Villegas, véase

Morales Mendez, 1991.

[xiv] De acuerdo a las ya citadas referencias del cronista Castellanos y

la relación de Pérez de Tolosa.

[xv] Además de ello, según Asdrúbal González, otrora cronista de Puerto

Cabello, el curso de agua donde en la época Colonial se construyó el famoso

puente del camino de los españoles o de San Esteban, ubicado en las cumbres

cordilleras, ...“aparece en los

documentos como quebrada Patanemo” (2008: 210). También, en un documento

fechado en 1803 referido a la compra de una posesión de tierras en Vigirima, se

lee sobre sus linderos: ...“midiendo de

las casas viejas de los Aulares Martínez de Villalobos, para arribar cien varas

desde esta distancia hasta la Serranía de Patanemo y Turiamo, Valles de la

Costa del Mar”... (Fuguett, 1982: 538).

Comentarios

Publicar un comentario